2025.5.2

ユマニチュード入門

イヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティ共著「ユマニチュード入門」から一部紹介です。

ユマニチュード(Humanitude)とは、知覚・感情・言語による包括的コミュニケーションに基づいたケアの技法です。

この技法は「人とは何か」「ケアをする人とは何か」を問う哲学と、それにもとづく150を超える実践技術からなり立っています。

人間の尊厳を取り戻すために

病院で看護師は、救命と治療目標達成のために診療の補助業務に追われています。忙しいことを理由に直接ケアが単なる「業務」としてこなされる一方で、安全を確保するための観察が看護師の重要な任務となりつつあります。そのような環境では、せん妄や、自閉症に似たような症状が生じる人も少なくありません。

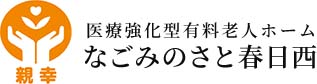

わたしたちの目の前にいる健康に問題がある人、障害を持っている人、高齢の人を「個人」として尊重し、(1)その能力や状態を正しく観察し、評価と分析を行うこと、(2)見つめ、話しかけ、触れ、立つことや移動を効果的にサポートすること、そして(3)その行動の抑制も強制も行わない環境を作ることができれば、ケアを受ける人の能力を維持したり改善することができるはずだと私たちは考えています。

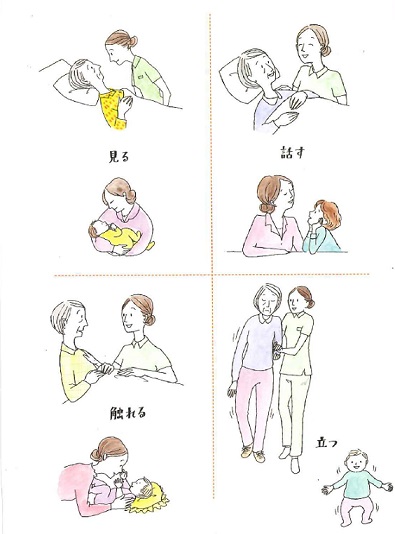

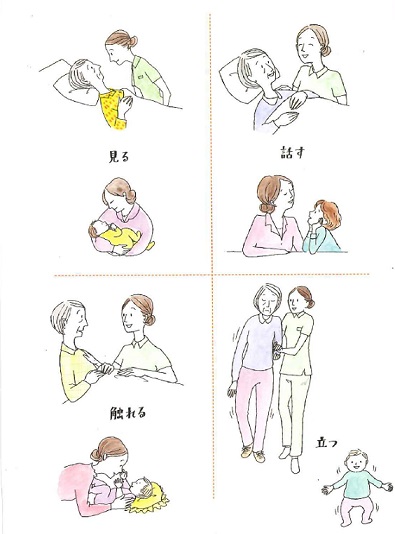

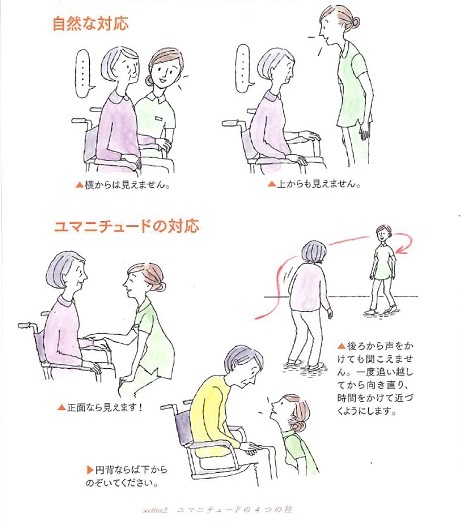

見ること

ケアを受けている人は本当に見てもらっているか?

「見る」ことに関する2つの方法

①自然にできる「見る」

赤ちゃんを見つめる母親のまなざしは、優しく愛情に満ち溢れています。赤ちゃんはまだことばがわからないので、周囲の人はまなざしで愛情や優しさを表現します。

その方法は正面から水平に、近く、長く、見つめるもので、これらは赤ちゃんを自分たちと同じ種に属する人として認めるポジティブなまなざしです。

②後天的に学ばないとできない「見る」

路上で自分たちに対して攻撃的だったり好ましくない相手に出会ってしまったら、人は誰でもその相手を見ないようにします。

しかし相手を見ないということは、「あなたは存在しない」というメッセージを送ることです。

ケアを受ける人に「あなたはここにいるのですよ」と言うメッセージを送り続けることが重要であり、これがユマニチュードの基本です。

話すこと

赤ちゃんにはどう話す?

人は赤ちゃんや愛する人にはどのように話しかけるでしょうか?

「声」のトーンはあくまで優しく、歌うように、穏やかです。口から出る「言葉」は、愛情深く、優しさを込めた、相手の尊厳を認めた表現になるでしょう。人生におけるポジティブな関係、例えば愛情や友情を伝える場面では、「声」や「言葉」は同じ技術が使われていますね。恋人との会話や、友人への慰めの言葉の伝え方を思い出して下さい。

それとは逆に、ネガティブな関係ではどうでしょう。たとえば怒りや葛藤を抱えた場面です。おそらく声のトーンは高くなり、叫びに近づき、攻撃的な調子を帯びて、優しい言葉は厳しい言葉にとって代わるでしょう。声も言葉も、相手にとって傲慢と感じられるかもしれません。

しかし最も悪いことは、相手を無視して話しかけないことです。これは、「見る」で説明したのと同様に、「あなたは存在していない」というメッセージを発することにほかなりません。

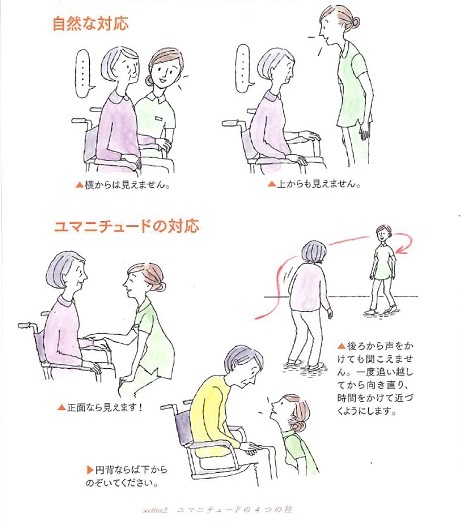

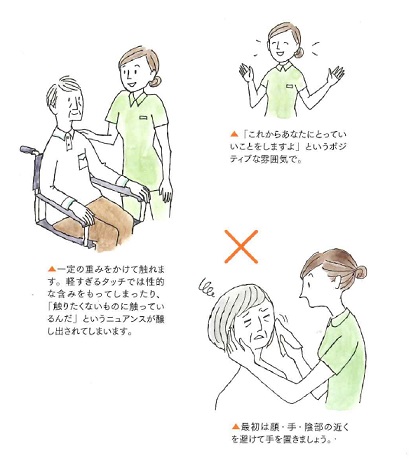

触れること

広い面積で、ゆっくりと、優しく

ポジティブな触れ方には、「優しさ」「喜び」「慈愛」、そして「信頼」が込められています。動作としては「広く」「柔らかく」「ゆっくり」「なでるように」「包み込むように」」という触れ方です。これらはみな、ケアを受ける人に優しさを伝える技術です。

逆にネゲティブな関係においてはどうでしょう。たとえば「怒り」や「葛藤」を伴う場面です。触り方は「粗暴」で「拙速」になり、接触面積は「小さく」なり、かける圧力は「強く」なって、「急激」な動作で「つかんだり」「引っかいたり」「つねったり」するかもしれません。

認知能力が低下して点滴の理由が理解できない人には動かないよう腕を押さえて点滴を入れる、おむつ交換の必要性が理解できない人には足を強引に広げておむつを交換する、これはケアを行う為に必要な触れかたなのだと、ためらいなく行っているかもしれません。

しかし、自分と周囲の状況が理解できない人にとって、これは恐怖や苦痛でしかありません。

他者に依存しケアが必要になった人は、快・不快の情動を頼りに生きています。だからこそ、わたしたちはプロフェッショナルとして、意識的に「広く、優しく、ゆっくり」触れる必要があります。

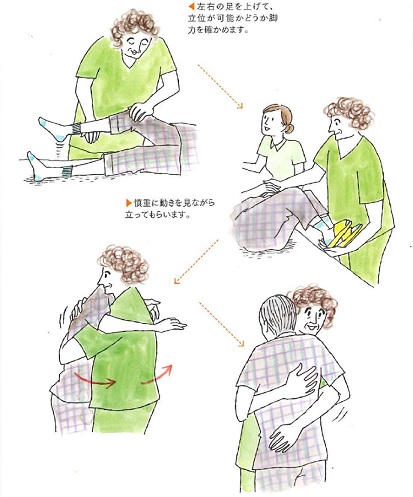

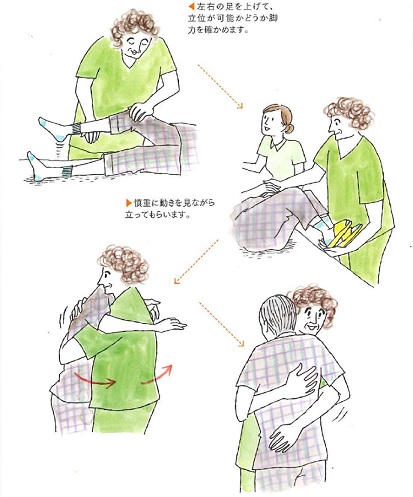

立つこと

脳に誤情報を与えないこと

人が立つ事が出来るのは、足の裏で得た体の自重やバランスに関する知覚情報が脳に伝達され、筋肉や関節の動きに関する指令が脳から出ているからです。

自立介助をするときにその人の体を持ち上げてしまうと、足の裏が支える自分の体重が減ってしまいます。そうすると大脳に贈られる知覚情報は、本来の体重よりも少ないものとなってしまい、「どのように筋肉に力を入れ、関節を動かせばよいか」という情報を出す脳が混乱します。つまりこれは不適切な介助です。なぜなら、かえって脳が必要とする情報を本人から奪ってしまうからです。

まず体を持ち上げないこと、そしてケアを受ける人に「身体を持っていますよ」と言わないことが重要です。本人が自分の力を最大限に使うよう仕向けるのです。また、背中を支えることも「背もたれがある」という情報を本人に与えてしまい、それに頼ってしまうこともあるので、できるだけ背中には触れないようにします。

一覧に戻る

ユマニチュード(Humanitude)とは、知覚・感情・言語による包括的コミュニケーションに基づいたケアの技法です。

この技法は「人とは何か」「ケアをする人とは何か」を問う哲学と、それにもとづく150を超える実践技術からなり立っています。

人間の尊厳を取り戻すために

病院で看護師は、救命と治療目標達成のために診療の補助業務に追われています。忙しいことを理由に直接ケアが単なる「業務」としてこなされる一方で、安全を確保するための観察が看護師の重要な任務となりつつあります。そのような環境では、せん妄や、自閉症に似たような症状が生じる人も少なくありません。

わたしたちの目の前にいる健康に問題がある人、障害を持っている人、高齢の人を「個人」として尊重し、(1)その能力や状態を正しく観察し、評価と分析を行うこと、(2)見つめ、話しかけ、触れ、立つことや移動を効果的にサポートすること、そして(3)その行動の抑制も強制も行わない環境を作ることができれば、ケアを受ける人の能力を維持したり改善することができるはずだと私たちは考えています。

見ること

ケアを受けている人は本当に見てもらっているか?

「見る」ことに関する2つの方法

①自然にできる「見る」

赤ちゃんを見つめる母親のまなざしは、優しく愛情に満ち溢れています。赤ちゃんはまだことばがわからないので、周囲の人はまなざしで愛情や優しさを表現します。

その方法は正面から水平に、近く、長く、見つめるもので、これらは赤ちゃんを自分たちと同じ種に属する人として認めるポジティブなまなざしです。

②後天的に学ばないとできない「見る」

路上で自分たちに対して攻撃的だったり好ましくない相手に出会ってしまったら、人は誰でもその相手を見ないようにします。

しかし相手を見ないということは、「あなたは存在しない」というメッセージを送ることです。

ケアを受ける人に「あなたはここにいるのですよ」と言うメッセージを送り続けることが重要であり、これがユマニチュードの基本です。

話すこと

赤ちゃんにはどう話す?

人は赤ちゃんや愛する人にはどのように話しかけるでしょうか?

「声」のトーンはあくまで優しく、歌うように、穏やかです。口から出る「言葉」は、愛情深く、優しさを込めた、相手の尊厳を認めた表現になるでしょう。人生におけるポジティブな関係、例えば愛情や友情を伝える場面では、「声」や「言葉」は同じ技術が使われていますね。恋人との会話や、友人への慰めの言葉の伝え方を思い出して下さい。

それとは逆に、ネガティブな関係ではどうでしょう。たとえば怒りや葛藤を抱えた場面です。おそらく声のトーンは高くなり、叫びに近づき、攻撃的な調子を帯びて、優しい言葉は厳しい言葉にとって代わるでしょう。声も言葉も、相手にとって傲慢と感じられるかもしれません。

しかし最も悪いことは、相手を無視して話しかけないことです。これは、「見る」で説明したのと同様に、「あなたは存在していない」というメッセージを発することにほかなりません。

触れること

広い面積で、ゆっくりと、優しく

ポジティブな触れ方には、「優しさ」「喜び」「慈愛」、そして「信頼」が込められています。動作としては「広く」「柔らかく」「ゆっくり」「なでるように」「包み込むように」」という触れ方です。これらはみな、ケアを受ける人に優しさを伝える技術です。

逆にネゲティブな関係においてはどうでしょう。たとえば「怒り」や「葛藤」を伴う場面です。触り方は「粗暴」で「拙速」になり、接触面積は「小さく」なり、かける圧力は「強く」なって、「急激」な動作で「つかんだり」「引っかいたり」「つねったり」するかもしれません。

認知能力が低下して点滴の理由が理解できない人には動かないよう腕を押さえて点滴を入れる、おむつ交換の必要性が理解できない人には足を強引に広げておむつを交換する、これはケアを行う為に必要な触れかたなのだと、ためらいなく行っているかもしれません。

しかし、自分と周囲の状況が理解できない人にとって、これは恐怖や苦痛でしかありません。

他者に依存しケアが必要になった人は、快・不快の情動を頼りに生きています。だからこそ、わたしたちはプロフェッショナルとして、意識的に「広く、優しく、ゆっくり」触れる必要があります。

立つこと

脳に誤情報を与えないこと

人が立つ事が出来るのは、足の裏で得た体の自重やバランスに関する知覚情報が脳に伝達され、筋肉や関節の動きに関する指令が脳から出ているからです。

自立介助をするときにその人の体を持ち上げてしまうと、足の裏が支える自分の体重が減ってしまいます。そうすると大脳に贈られる知覚情報は、本来の体重よりも少ないものとなってしまい、「どのように筋肉に力を入れ、関節を動かせばよいか」という情報を出す脳が混乱します。つまりこれは不適切な介助です。なぜなら、かえって脳が必要とする情報を本人から奪ってしまうからです。

まず体を持ち上げないこと、そしてケアを受ける人に「身体を持っていますよ」と言わないことが重要です。本人が自分の力を最大限に使うよう仕向けるのです。また、背中を支えることも「背もたれがある」という情報を本人に与えてしまい、それに頼ってしまうこともあるので、できるだけ背中には触れないようにします。