2025.5.3

銀の滴ふるところ

銀の滴(しずく)ふるところ

知里幸恵没後100年「アイヌ神童謡集」と方言周圏論について

(2022/01/01北海道新聞)

登別出身で明治、大正期のアイヌ文化伝承者、知里幸恵(1903~22年)が2022年9月、没後100年を迎える。今年は知里幸恵をテーマにした新作映画の撮影が本格化するほか、「知里幸恵 銀のしずく記念館」(金崎重彌館長)は記念行事を計画。著作の多言語公開も進み、20言語以上になる見通しだ。近年は関連書籍の出版も多く、幸恵の生き方に触れる機会も増えている。22年は知里幸恵の功績があらためて脚光を浴びる年になりそうだ。

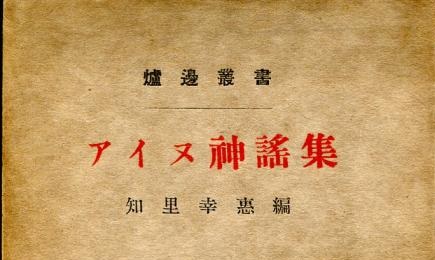

アイヌ神謡集

知里幸恵が祖先や同胞への思いをつづった「アイヌ神謡集」の「序」は多言語での翻訳が急ピッチで進み、既に24言語にのぼっている。銀のしずく記念館ホームページではアイヌ語やフランス語など19言語による「序」を掲載。22年はさらに言語を増やして紹介する見通しだ。記念館では9月、ノンフィクションライターの石村博子さんが幸恵に関する講演を行う。

上川管内東川町は、幸恵をモデルにした映画「カムイのなげき(仮)」を企画。札幌出身の映画監督菅原浩志さんが7月から撮影に入り、23年公開を目指す。

(2024年「カムイのうた」公開 https://www.youtube.com/watch?v=_m8IKyKoRxQ)

近年、知里幸恵に関する書籍の出版も増えている。「知里幸恵物語 アイヌの『物語』を命がけで伝えた人」は生涯を紹介するノンフィクション。銀のしずく記念館監修の学習まんが「知里幸恵とアイヌ」は子供たちも親しみやすい。「銀のしずく降る降る―知里幸恵『アイヌ神謡集』より」は童話にまとめている。(高木乃梨子)

知里 幸恵(ちり ゆきえ)

■銀のしずく記念館・金崎金崎重彌(しげや)館長寄稿

知里幸恵は「今を生きる女性」として19歳3カ月の生涯を終えた。登別で1903年(明治36年)に生まれ、今年は没後100年、来年は生誕120年を迎える。北大教授だった知里真志保(09~61年)の姉としても知られる。

アイヌ民族は明治政府の同化政策により、生活の糧を奪われ、貧しかった。差別は日常的でアイヌ語も誇りも奪われた。

幸恵も弟高央(たかなか)が生まれると、貧しさから4歳で両親と別れ、幌別(登別市)で祖母と暮らした。その後、育ての親となる伯母を頼り旭川の近文に移住。尋常小学校に入学するが、すぐに新設されたアイヌ民族の子どもたちだけが通う尋常小学校に移された。卒業後、旭川高等女学校を受験するが不合格。翌年、旭川区立女子職業学校に進学したが友達はできず、「あなたが来るところではない」と言われた。幸恵はそんな時代を生き、切り開いた。

幸恵は「私はアイヌだ。何処までもアイヌだ。何処にシサム(和人)のやうなところがある?!(中略)アイヌだからそれで人間ではないという事もない。同じ人ではないか。私はアイヌであったことを喜ぶ」と日記に書いている。「アイヌ宣言」だ。

22年(大正11年)9月14日、両親にあてた最後の手紙には「私にしか出来ないある大きな使命を与えられていることを痛切に感じました。それは愛する同胞が過去幾千年の間に残し伝えた文芸を書き残すことです」「おひざもとへかえります」と記した。この直後の同月18日、「アイヌ神謡集」の校正を終え、短い生涯を終える。

100年前のアイヌ女性

「アイヌ神謡集」は翌年23年(同12年)に出版され、今も岩波文庫で読めるロングセラーになっている。学校の教材としても取り上げられ、幸恵の生き方は大きな励ましを与えている。英語やフランス語、ロシア語など神謡集の多言語への翻訳も進んでいる。

幸恵が祖先や同胞への思いをつづった神謡集の「序」を声に出して読むと力が湧いてくる。100年前に幸恵が願っていたことは、先住民の権利として現在、世界に認められるようになった。ただ、今なお苦境は続いている。

白老にアイヌ文化復興拠点「民族共生象徴空間(ウポポイ)」が誕生し、アイヌ民族への関心が高まった。「ウポポイの後、『知里幸恵 銀のしずく記念館』(登別)にも来て良かった」という感想も多い。記念館ができた時、「民間の力で何年持つのか」と心配されたが、幸恵を大切に思う人たちの支援で13年目を迎える。これまでの取り組みに対し、室蘭民報社の「室民まち・ひと活力大賞」、北海道新聞社などと共同通信社の「地域再生大賞」優秀賞を受け、励みに感じている。若い人への継承が今後の課題だ。

多くの人に記念館に足を運んでもらい、幸恵について学んでもらいたい。(知里幸恵 銀のしずく記念館館長・金崎重彌)

方言周圏論(ほうげんしゅうけんろん)

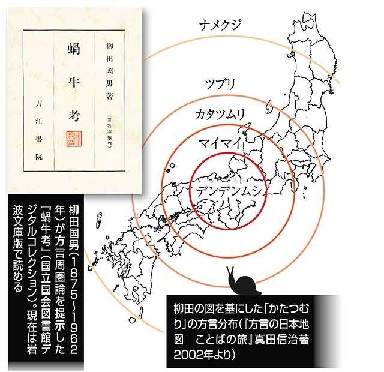

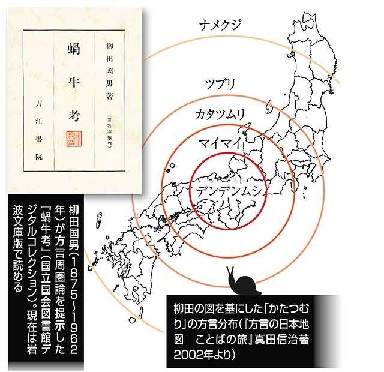

方言の地理的分布はほぼ同心円をなし、文化的中心地付近に新しい言い方が広まり、遠い所に古い言い方が残るという考え方。柳田国男(やなぎたくにお)が『蝸牛考(かぎゅうこう)』(1930)において、カタツムリをさすことばの全国分布をもとに唱えた。近畿とその周辺に分布するデンデンムシ系がいちばん新しい言い方で、その外側に分布するマイマイ系、カタツムリ系、ツブリ系は、この順に古い言い方だと考えた。これは「古語が方言に残る」という形で、江戸時代の学者も気づいていたことである。20世紀初頭にヨーロッパで発展した言語地理学でも同様に考え、このような地理的分布から過去の言語変化を推定する。周圏論的分布は、地方都市に比べて山間部のことばは古めかしいというように、狭い地域のなかでも観察される。ということは、京都以外の都市でも、さらには小さな町でさえも、新しいことばを生み出して周囲に広げる力をもっていることを示す。このように、国土の辺境でことばをどんどん変えると考えるのが「孤立変遷論」である。このほか、発音や文法では、変化の可能性が限られるために、離れた地域で同じ変化をおこすことがあり、このため「逆周圏論」的分布を示すことがある。このように、周圏論は、方言についてさえ万能ではない。しかし、ことば以外の種々の人文現象にも、中央の都市付近に新しい現象が分布することは多くみられ、周圏論は万能とはいえないが多方面に役だつ理論といえる。

縄文人DNAがアイヌ民族と沖縄民族に残る

今回アイヌ民族を取り上げたのは、「日本人とは何か」との問いの答えを求め、日本列島各地を調査旅行した、柳田國男が唱えた方言周圏論に興味を持ったからです。柳田國男は「遠野物語」などを執筆し日本民俗学を確立した人物です。

『郷土生活研究法』における「重出立証法」などで日本民俗学の理論や方法論が提示されるなど、昭和初期は日本民俗学の確立の時代でした。一方で山村調査、海村調査をはじめとする全国各地の調査が進み、民俗採集の重要性と方法が示されました。以降、日本人は何であるかを見極め将来へ伝えるという大きな問題意識を根底に、「内省の学」として位置づけられてきました。

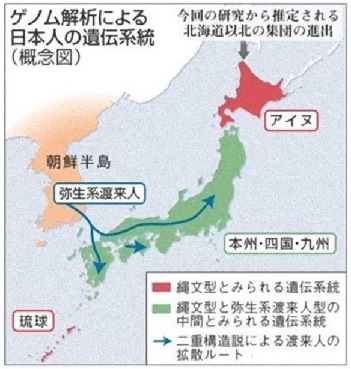

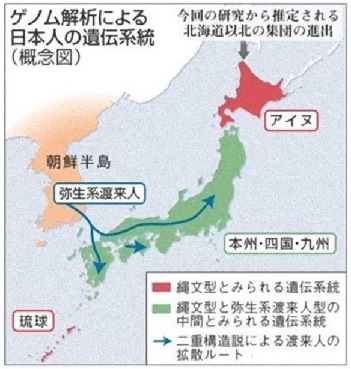

「縄文型と弥生系渡来人型の中間」とみられる遺伝子系統が本州・九州・四国を中心に広がり、アイヌ、琉球に「縄文型」とみられる遺伝子系統が多いというDNAゲノム解析結果があります。方言周圏論と結び付けて考えると、アイヌ民族と琉球民族の方言に類似性があるのではと調べました。個人的にアイヌ人、沖縄県民の方言を調べましたが類似性はありませんでした。新石器時代以降の約1万6500年前から約3000年前の縄文時代と、約1500年前の飛鳥時代以降の中央政権とでは言語の繋がりが無い様です。

外見上はアイヌ民族と琉球民族に類似性があるのは、縄文人のDNAを共通して多くもっていることによります。

アイヌ民族とは

日本の公教育では、アイヌ民族の認識が教科書記述に端的に表れています。

19世紀当初から20世紀後半まで、日本の中央政権は、アイヌ民族に対し同化政策を押しつけました。それでも明治期から第二次世界大戦敗戦前まで使用された国定教科書にはアイヌを「土人」と表し、基本的にはアイヌは先住民族との認識 の下で公教育を進めてきました。戦後は、一転して国籍を持つ者「国民」としてだけで把握し、その民族的属性やそれら集団に対する配慮を欠くこととなりました。アイヌ民族については、戦後2~30年、行政サイドでは無施策のまま過ぎ、追って生活格差是正の一環としての施策が現在まで続いています。わずか20年程前まで、ほとんどの日本国民がアイヌ民族は同化されたあるいはその誤ちにも気づかない、「単一民族国家」幻想を蔓延していました。

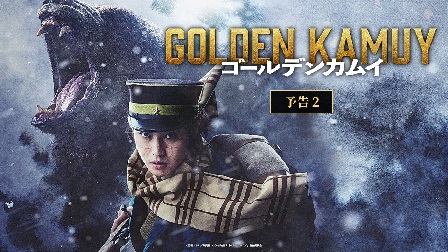

映画「ゴールデンカムイ」

アイヌ民族をテーマにした漫画「ゴールデンカムイ」が2014年より2023年に連載され、2900万部の累計発行部数を記録し大ヒットしています。2024年映画化され、カムイ(神、霊的存在)というアイヌ語が流行しました。これまでアイヌが漫画、アニメで取り上げられることはなく、新鮮な内容で感動を呼んだ。暗い面より、力強く生きるアイヌ人を描いたドラマである。

アイヌ民族をはじめて「先住民族」と明記したアイヌ施策推進法が2019年に施行されました。北海道周辺を舞台にアイヌ民族を描いたマンガ「ゴールデンカムイ」が大ヒットし、」アイヌ人への関心が高まったように見える。一方、共生に向けた現場の取組は様々な問題も生じている。

北海道立北方民族博物館の野口泰弥氏に聞いた。

――「ゴールデンカムイ」現象で、アイヌ民族が脚光を浴びていますね。

「マンガを読んだ方からの問い合わせや、来館者が増えたり、アイヌ文化に関心を持つ人が増えたのは喜ばしい事かと思います。一方で、これまでアイヌ民族を知らなかった人たちの間で漫画のイメージが固定されないか、注意したいと思っています」

「『ブーム』は感じますが、道内でも多くの方は、アイヌ民族を取り巻く社会の問題に興味ないというのが実情かと思います。つまり、日本の先住民族政策をどうもっていくかについては、関心がもたれていません」

推進法で変化はあったのか

――アイヌとの共生をうたった施策推進法が施行されてもですか。

「まず、この法律に大きな問題があることを指摘させてください。1984年に北海道ウタリ協会(現在の北海道アイヌ協会)が『アイヌ民族に関する法律(案)』を総会で可決しました。この『法律案』は、前文で『この法律は、日本国に固有の文化を持ったアイヌ民族が存在することを認め、日本国憲法のもとに民族の誇りが尊重され、民族の権利が保障されることを目的とする』としています。アイヌの方々の考え方も多様ですが、この『法律案』の内容こそが本来、アイヌ民族が長年求めてきたものだと言えると思います」

「しかし、施行された推進法では、アイヌ民族が先住民族だとは書かれていますが、『法律案』が言うところの『民族の権利』、つまり先住権を認めていません。ここが大きな問題点としてあります。この意味で推進法は、アイヌの方々が求めてきた内容からはいまだ遠いと考えられます」

「また、運用面でも問題があります。例えば、差別の禁止が法律に書かれていますが、どうやって禁じていくのか。いま、アイヌ民族に対するヘイトは拡大しています」

――では推進法は、意味がなかったのでしょうか。

「それを評価するには、多角的な吟味が必要です。アイヌ民族による権利回復運動の歴史を振り返ると、本当に少しずつ、一歩また一歩と歩みを進めてきました。推進法も、内容は不十分だし、問題点もある。けれど、背後にはアイヌの方々の地道な活動があり、前進した面もあります。先住民族と明記されたことは、その一つです。そういう意味では、現時点での到達点の一つと見ることもできると思います」

――推進法は、「アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現」を図るとし、そのための計画に基づく自治体事業への交付金制度が新設されました。効果はあがっているのでしょうか。

「交付金制度の新設はこの法律の核の一つです。事業の主体は市町村で、法律では、計画づくりにあたって関係者の意見を聴くことを義務づけています。本来なら、自治体が地元のアイヌ団体と協議し、事業計画がつくられなければなりません。しかし、私が調査したところ、アイヌ団体への意見の聞き方については自治体間で大きな差があることがわかりました」

一覧に戻る

知里幸恵没後100年「アイヌ神童謡集」と方言周圏論について

(2022/01/01北海道新聞)

登別出身で明治、大正期のアイヌ文化伝承者、知里幸恵(1903~22年)が2022年9月、没後100年を迎える。今年は知里幸恵をテーマにした新作映画の撮影が本格化するほか、「知里幸恵 銀のしずく記念館」(金崎重彌館長)は記念行事を計画。著作の多言語公開も進み、20言語以上になる見通しだ。近年は関連書籍の出版も多く、幸恵の生き方に触れる機会も増えている。22年は知里幸恵の功績があらためて脚光を浴びる年になりそうだ。

アイヌ神謡集

知里幸恵が祖先や同胞への思いをつづった「アイヌ神謡集」の「序」は多言語での翻訳が急ピッチで進み、既に24言語にのぼっている。銀のしずく記念館ホームページではアイヌ語やフランス語など19言語による「序」を掲載。22年はさらに言語を増やして紹介する見通しだ。記念館では9月、ノンフィクションライターの石村博子さんが幸恵に関する講演を行う。

上川管内東川町は、幸恵をモデルにした映画「カムイのなげき(仮)」を企画。札幌出身の映画監督菅原浩志さんが7月から撮影に入り、23年公開を目指す。

(2024年「カムイのうた」公開 https://www.youtube.com/watch?v=_m8IKyKoRxQ)

近年、知里幸恵に関する書籍の出版も増えている。「知里幸恵物語 アイヌの『物語』を命がけで伝えた人」は生涯を紹介するノンフィクション。銀のしずく記念館監修の学習まんが「知里幸恵とアイヌ」は子供たちも親しみやすい。「銀のしずく降る降る―知里幸恵『アイヌ神謡集』より」は童話にまとめている。(高木乃梨子)

知里 幸恵(ちり ゆきえ)

■銀のしずく記念館・金崎金崎重彌(しげや)館長寄稿

知里幸恵は「今を生きる女性」として19歳3カ月の生涯を終えた。登別で1903年(明治36年)に生まれ、今年は没後100年、来年は生誕120年を迎える。北大教授だった知里真志保(09~61年)の姉としても知られる。

アイヌ民族は明治政府の同化政策により、生活の糧を奪われ、貧しかった。差別は日常的でアイヌ語も誇りも奪われた。

幸恵も弟高央(たかなか)が生まれると、貧しさから4歳で両親と別れ、幌別(登別市)で祖母と暮らした。その後、育ての親となる伯母を頼り旭川の近文に移住。尋常小学校に入学するが、すぐに新設されたアイヌ民族の子どもたちだけが通う尋常小学校に移された。卒業後、旭川高等女学校を受験するが不合格。翌年、旭川区立女子職業学校に進学したが友達はできず、「あなたが来るところではない」と言われた。幸恵はそんな時代を生き、切り開いた。

幸恵は「私はアイヌだ。何処までもアイヌだ。何処にシサム(和人)のやうなところがある?!(中略)アイヌだからそれで人間ではないという事もない。同じ人ではないか。私はアイヌであったことを喜ぶ」と日記に書いている。「アイヌ宣言」だ。

22年(大正11年)9月14日、両親にあてた最後の手紙には「私にしか出来ないある大きな使命を与えられていることを痛切に感じました。それは愛する同胞が過去幾千年の間に残し伝えた文芸を書き残すことです」「おひざもとへかえります」と記した。この直後の同月18日、「アイヌ神謡集」の校正を終え、短い生涯を終える。

100年前のアイヌ女性

「アイヌ神謡集」は翌年23年(同12年)に出版され、今も岩波文庫で読めるロングセラーになっている。学校の教材としても取り上げられ、幸恵の生き方は大きな励ましを与えている。英語やフランス語、ロシア語など神謡集の多言語への翻訳も進んでいる。

幸恵が祖先や同胞への思いをつづった神謡集の「序」を声に出して読むと力が湧いてくる。100年前に幸恵が願っていたことは、先住民の権利として現在、世界に認められるようになった。ただ、今なお苦境は続いている。

白老にアイヌ文化復興拠点「民族共生象徴空間(ウポポイ)」が誕生し、アイヌ民族への関心が高まった。「ウポポイの後、『知里幸恵 銀のしずく記念館』(登別)にも来て良かった」という感想も多い。記念館ができた時、「民間の力で何年持つのか」と心配されたが、幸恵を大切に思う人たちの支援で13年目を迎える。これまでの取り組みに対し、室蘭民報社の「室民まち・ひと活力大賞」、北海道新聞社などと共同通信社の「地域再生大賞」優秀賞を受け、励みに感じている。若い人への継承が今後の課題だ。

多くの人に記念館に足を運んでもらい、幸恵について学んでもらいたい。(知里幸恵 銀のしずく記念館館長・金崎重彌)

方言周圏論(ほうげんしゅうけんろん)

方言の地理的分布はほぼ同心円をなし、文化的中心地付近に新しい言い方が広まり、遠い所に古い言い方が残るという考え方。柳田国男(やなぎたくにお)が『蝸牛考(かぎゅうこう)』(1930)において、カタツムリをさすことばの全国分布をもとに唱えた。近畿とその周辺に分布するデンデンムシ系がいちばん新しい言い方で、その外側に分布するマイマイ系、カタツムリ系、ツブリ系は、この順に古い言い方だと考えた。これは「古語が方言に残る」という形で、江戸時代の学者も気づいていたことである。20世紀初頭にヨーロッパで発展した言語地理学でも同様に考え、このような地理的分布から過去の言語変化を推定する。周圏論的分布は、地方都市に比べて山間部のことばは古めかしいというように、狭い地域のなかでも観察される。ということは、京都以外の都市でも、さらには小さな町でさえも、新しいことばを生み出して周囲に広げる力をもっていることを示す。このように、国土の辺境でことばをどんどん変えると考えるのが「孤立変遷論」である。このほか、発音や文法では、変化の可能性が限られるために、離れた地域で同じ変化をおこすことがあり、このため「逆周圏論」的分布を示すことがある。このように、周圏論は、方言についてさえ万能ではない。しかし、ことば以外の種々の人文現象にも、中央の都市付近に新しい現象が分布することは多くみられ、周圏論は万能とはいえないが多方面に役だつ理論といえる。

縄文人DNAがアイヌ民族と沖縄民族に残る

今回アイヌ民族を取り上げたのは、「日本人とは何か」との問いの答えを求め、日本列島各地を調査旅行した、柳田國男が唱えた方言周圏論に興味を持ったからです。柳田國男は「遠野物語」などを執筆し日本民俗学を確立した人物です。

『郷土生活研究法』における「重出立証法」などで日本民俗学の理論や方法論が提示されるなど、昭和初期は日本民俗学の確立の時代でした。一方で山村調査、海村調査をはじめとする全国各地の調査が進み、民俗採集の重要性と方法が示されました。以降、日本人は何であるかを見極め将来へ伝えるという大きな問題意識を根底に、「内省の学」として位置づけられてきました。

「縄文型と弥生系渡来人型の中間」とみられる遺伝子系統が本州・九州・四国を中心に広がり、アイヌ、琉球に「縄文型」とみられる遺伝子系統が多いというDNAゲノム解析結果があります。方言周圏論と結び付けて考えると、アイヌ民族と琉球民族の方言に類似性があるのではと調べました。個人的にアイヌ人、沖縄県民の方言を調べましたが類似性はありませんでした。新石器時代以降の約1万6500年前から約3000年前の縄文時代と、約1500年前の飛鳥時代以降の中央政権とでは言語の繋がりが無い様です。

外見上はアイヌ民族と琉球民族に類似性があるのは、縄文人のDNAを共通して多くもっていることによります。

アイヌ民族とは

日本の公教育では、アイヌ民族の認識が教科書記述に端的に表れています。

19世紀当初から20世紀後半まで、日本の中央政権は、アイヌ民族に対し同化政策を押しつけました。それでも明治期から第二次世界大戦敗戦前まで使用された国定教科書にはアイヌを「土人」と表し、基本的にはアイヌは先住民族との認識 の下で公教育を進めてきました。戦後は、一転して国籍を持つ者「国民」としてだけで把握し、その民族的属性やそれら集団に対する配慮を欠くこととなりました。アイヌ民族については、戦後2~30年、行政サイドでは無施策のまま過ぎ、追って生活格差是正の一環としての施策が現在まで続いています。わずか20年程前まで、ほとんどの日本国民がアイヌ民族は同化されたあるいはその誤ちにも気づかない、「単一民族国家」幻想を蔓延していました。

映画「ゴールデンカムイ」

アイヌ民族をテーマにした漫画「ゴールデンカムイ」が2014年より2023年に連載され、2900万部の累計発行部数を記録し大ヒットしています。2024年映画化され、カムイ(神、霊的存在)というアイヌ語が流行しました。これまでアイヌが漫画、アニメで取り上げられることはなく、新鮮な内容で感動を呼んだ。暗い面より、力強く生きるアイヌ人を描いたドラマである。

アイヌ民族をはじめて「先住民族」と明記したアイヌ施策推進法が2019年に施行されました。北海道周辺を舞台にアイヌ民族を描いたマンガ「ゴールデンカムイ」が大ヒットし、」アイヌ人への関心が高まったように見える。一方、共生に向けた現場の取組は様々な問題も生じている。

北海道立北方民族博物館の野口泰弥氏に聞いた。

――「ゴールデンカムイ」現象で、アイヌ民族が脚光を浴びていますね。

「マンガを読んだ方からの問い合わせや、来館者が増えたり、アイヌ文化に関心を持つ人が増えたのは喜ばしい事かと思います。一方で、これまでアイヌ民族を知らなかった人たちの間で漫画のイメージが固定されないか、注意したいと思っています」

「『ブーム』は感じますが、道内でも多くの方は、アイヌ民族を取り巻く社会の問題に興味ないというのが実情かと思います。つまり、日本の先住民族政策をどうもっていくかについては、関心がもたれていません」

推進法で変化はあったのか

――アイヌとの共生をうたった施策推進法が施行されてもですか。

「まず、この法律に大きな問題があることを指摘させてください。1984年に北海道ウタリ協会(現在の北海道アイヌ協会)が『アイヌ民族に関する法律(案)』を総会で可決しました。この『法律案』は、前文で『この法律は、日本国に固有の文化を持ったアイヌ民族が存在することを認め、日本国憲法のもとに民族の誇りが尊重され、民族の権利が保障されることを目的とする』としています。アイヌの方々の考え方も多様ですが、この『法律案』の内容こそが本来、アイヌ民族が長年求めてきたものだと言えると思います」

「しかし、施行された推進法では、アイヌ民族が先住民族だとは書かれていますが、『法律案』が言うところの『民族の権利』、つまり先住権を認めていません。ここが大きな問題点としてあります。この意味で推進法は、アイヌの方々が求めてきた内容からはいまだ遠いと考えられます」

「また、運用面でも問題があります。例えば、差別の禁止が法律に書かれていますが、どうやって禁じていくのか。いま、アイヌ民族に対するヘイトは拡大しています」

――では推進法は、意味がなかったのでしょうか。

「それを評価するには、多角的な吟味が必要です。アイヌ民族による権利回復運動の歴史を振り返ると、本当に少しずつ、一歩また一歩と歩みを進めてきました。推進法も、内容は不十分だし、問題点もある。けれど、背後にはアイヌの方々の地道な活動があり、前進した面もあります。先住民族と明記されたことは、その一つです。そういう意味では、現時点での到達点の一つと見ることもできると思います」

――推進法は、「アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現」を図るとし、そのための計画に基づく自治体事業への交付金制度が新設されました。効果はあがっているのでしょうか。

「交付金制度の新設はこの法律の核の一つです。事業の主体は市町村で、法律では、計画づくりにあたって関係者の意見を聴くことを義務づけています。本来なら、自治体が地元のアイヌ団体と協議し、事業計画がつくられなければなりません。しかし、私が調査したところ、アイヌ団体への意見の聞き方については自治体間で大きな差があることがわかりました」