2025.3.3

フードロス

「♯残さずいただきます」という農林水産省のサイトがあります。

まだ食べられるのに、捨てられてしまう食べ物のことを「食品ロス」といいます。食べ物を捨ててしまうのは、もったいないだけでなく、地球環境にも悪影響が。今、これからの未来に向けて、食品ロスを減らすための様々な取組が行われています。

1年間の食品ロスは、約612万トン。国民一人当たり1日お茶碗1杯分の食料を捨てています。

昨日、福岡でフードロス対策事業に取組む㈱CYCLE 山田恵也社長がRKB「池尻和桂子のトコカラ」に出演されていました。

3月2日のRKB「池尻和桂子のトコカワ」の放送から

山田恵也さんは「食品ロスをなくしたい」という強い思いから、前職の仕事から一転して「環境問題」をビジネス化させようと頑張っている会社の代表です。

大学内に「フードロスショップ」を展開したり、子どもたちに生ゴミからできる培養土で野菜栽培体験をしてもらう「こどもがまんなかファーム」を運営しています。

食べられる食品を日常的に捨てている『食品ロス』は、「食育」で変えていけると語ります。

子供たちに野菜栽培体験を

㈱CYCLEでは九州大学や西南大学とも連携し、ペットボトルでの野菜栽培研究を行っています。その結果、培養可能な野菜を子供たちと一緒に生育され、食料自給の可能性を探っておられます。

食料自給率改善に向けて

昭和40年度には73%だった食料自給率が、平成22年度には39%まで落ち込みました。「国土交通省 北海道開発局」では、自給率向上に取組んでいます。

国民の協力が必要な対策。

①「いまが旬」の食べ物を食べる

②地元でとれた新鮮な食べ物を食べて国産の食べ物を応援する

③ごはんを中心に野菜たっぷりのバランスのよい食事をする

④残さず食べて食べ残しを減らす

⑤国産の食べ物にもっと興味を持つ

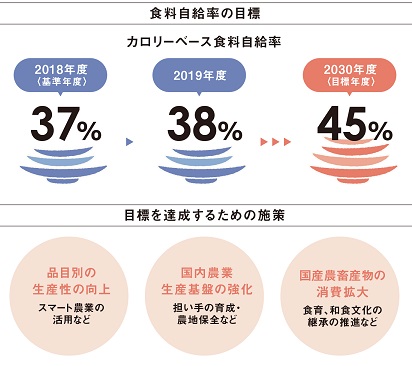

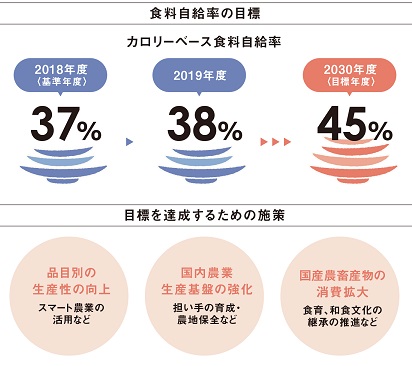

2023年度38%のカロリー自給率を、2030年度目標45%を掲げて農林水産省が施策を進めています。

具体的には

・農業基盤の強化(農業の担い手の育成、農地の確保)

・農産物の生産性向上(スマート農業の支援)

・生産基盤拡大(農産物の輸出)

農業のある未来を次の世代へ

日本全国には、農業が産業を支えている地域が多くあります。多くの伝統行事が稲作を中心として農業と密接にかかわっており、農業は日本の文化に深く根付いています。人口減少などの影響を受け、農業の活力が減退していけば、これまで築かれた文化の根幹が失われる可能性も、大いにあります。

農業と共に地域独自の文化も受け継がれ、一年を通して旬の美味しいものを必要なだけ食べる事が出来ます。私たちにとって当たり前の幸せを、次の世代に確実に渡すために、一人一人が食や農業への関心を持つことが重要です。

一覧に戻る

まだ食べられるのに、捨てられてしまう食べ物のことを「食品ロス」といいます。食べ物を捨ててしまうのは、もったいないだけでなく、地球環境にも悪影響が。今、これからの未来に向けて、食品ロスを減らすための様々な取組が行われています。

1年間の食品ロスは、約612万トン。国民一人当たり1日お茶碗1杯分の食料を捨てています。

昨日、福岡でフードロス対策事業に取組む㈱CYCLE 山田恵也社長がRKB「池尻和桂子のトコカラ」に出演されていました。

3月2日のRKB「池尻和桂子のトコカワ」の放送から

山田恵也さんは「食品ロスをなくしたい」という強い思いから、前職の仕事から一転して「環境問題」をビジネス化させようと頑張っている会社の代表です。

大学内に「フードロスショップ」を展開したり、子どもたちに生ゴミからできる培養土で野菜栽培体験をしてもらう「こどもがまんなかファーム」を運営しています。

食べられる食品を日常的に捨てている『食品ロス』は、「食育」で変えていけると語ります。

子供たちに野菜栽培体験を

㈱CYCLEでは九州大学や西南大学とも連携し、ペットボトルでの野菜栽培研究を行っています。その結果、培養可能な野菜を子供たちと一緒に生育され、食料自給の可能性を探っておられます。

食料自給率改善に向けて

昭和40年度には73%だった食料自給率が、平成22年度には39%まで落ち込みました。「国土交通省 北海道開発局」では、自給率向上に取組んでいます。

国民の協力が必要な対策。

①「いまが旬」の食べ物を食べる

②地元でとれた新鮮な食べ物を食べて国産の食べ物を応援する

③ごはんを中心に野菜たっぷりのバランスのよい食事をする

④残さず食べて食べ残しを減らす

⑤国産の食べ物にもっと興味を持つ

2023年度38%のカロリー自給率を、2030年度目標45%を掲げて農林水産省が施策を進めています。

具体的には

・農業基盤の強化(農業の担い手の育成、農地の確保)

・農産物の生産性向上(スマート農業の支援)

・生産基盤拡大(農産物の輸出)

農業のある未来を次の世代へ

日本全国には、農業が産業を支えている地域が多くあります。多くの伝統行事が稲作を中心として農業と密接にかかわっており、農業は日本の文化に深く根付いています。人口減少などの影響を受け、農業の活力が減退していけば、これまで築かれた文化の根幹が失われる可能性も、大いにあります。

農業と共に地域独自の文化も受け継がれ、一年を通して旬の美味しいものを必要なだけ食べる事が出来ます。私たちにとって当たり前の幸せを、次の世代に確実に渡すために、一人一人が食や農業への関心を持つことが重要です。

ホクレン(北海道農業協同組合連合会)

世界で食糧危機が現実味を帯びる中、日本の食料自給率はわずか38%。政府はこれを45%まで引き上げる目標を掲げるが、目標達成には消費者である国民の意識改革が必要だ。

自給率約200%の北海道は日本の食料基地だが、日本全体の自給率を上げるには安価な輸入品に頼るのではなく、「食料問題の現状を理解しながら国産品を買うという環境を作っていくことが大事」。

ホクレンは設立100周年を機にコーポレートメッセージ『つくる人を幸せに、食べる人を笑顔に』を設定。それを伝えるため2本のオリジナルアニメーションを制作。「食卓の牛乳はどう届けられたか」など、流通の過程をわかりやすく伝えている。食料自給率を上げるには、食育などを通じて、食料を取り巻く現状を消費者に伝えることが大切だと考えているからだ。

トラクターの自動走行システムの運用などスマート農業や海外輸出にも力を入れる。協同の精神で日本の食を支えている。