2025.4.14

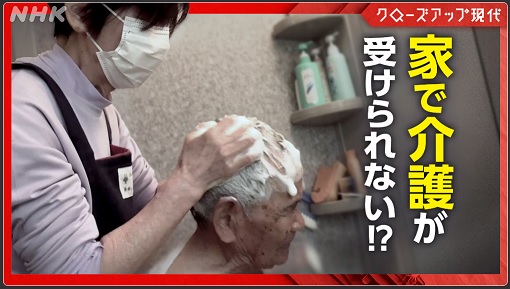

家で介護が受けられない!?

家で介護が受けられない!? 〜迫る“訪問介護 危機”〜

2025年4月14日(月)19:30~19:57放送、NHK「クローズアップ現代」

家で介護が受けられなくなるかもしれない!?いま訪問介護が危機的状況に。倒産などで訪問介護事業所が「ゼロ」「残り1」の自治体が全国で1/5に上ると判明。背景には人手不足やヘルパーの高齢化、去年行われた介護報酬引き下げの影響が。十分に介護を受けられず遠方に住む家族に頼らざるを得ない厳しい状況も。一方、事態打開のため外国人ヘルパー活用や事業者の広域連携など新たな動きも。家で老後を安心して過ごすには?

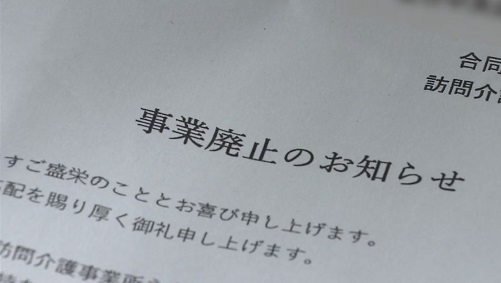

訪問介護事業所の倒産が相次ぐ

都道府県指定の訪問介護事業所なし 昨年度109町村 NHK調査

ヘルパー不足などから訪問介護を手がける事業所の倒産や廃業が相次ぐ中、都道府県が指定する訪問介護事業所が地域に1つもない自治体が、昨年度、全国で109の町や村にのぼったことがNHKの調査でわかりました。自宅で暮らす高齢者の生活をどう支えていくかが大きな課題となっています。

訪問介護は、ヘルパーが高齢者の自宅などを訪れて生活を支える介護サービスで、100万人以上が利用していますが、人手不足などの影響で、去年、倒産や廃業などした事業所は全国で529件と過去最多になっています。

こうした中、NHKは、訪問介護を手がける事業所の無い地域がどこまで広がっているのか、先月、都道府県を通じて調査しました。

その結果、要介護1以上の高齢者の訪問介護を手がける都道府県指定の事業所が、地域に1つもないという自治体が、昨年度、全国で109の町村にのぼったことがわかりました。

また、事業所が1つしかないという自治体は全国で268市町村にのぼり、あわせると377市町村と、全市区町村の5分の1以上となります。

こうした自治体には、ほかの地域の事業所がヘルパーを送るなどして、訪問介護サービスを維持していますが、中には訪問の回数を減らしたり曜日を限定したりするほか、サービスの依頼を断らざるをえないケースも一部で出てきています。

厚生労働省は「事業所が休廃業する主な要因は人手不足で、人材確保に大きな課題があると認識している。訪問介護の運営が安定的に行われるよう、個別の状況を丁寧に把握していきたい」としています。

隣接する自治体へサービス提供する事業所

“綱渡りの状態”で高齢者の生活支える自治体も

訪問介護を担う事業所が1つもない自治体の中には、ほかの地域からヘルパーに来てもらうなど、まさに“綱渡りの状態”で高齢者の生活を支えているところもあります。

65歳以上の高齢者が人口の4割以上を占める熊本県産山村では、おととし、村で唯一、訪問介護を担っていた介護事業所がヘルパー不足を理由に、訪問介護サービスを取りやめました。

現在は隣接する阿蘇市の介護事業所がヘルパーを村に送って訪問介護を何とか維持しています。

ただ、産山村に行くには車で片道40分ほどかかり、阿蘇市でも訪問介護のニーズが高いことから、ヘルパーを送れるのは火曜日と金曜日の週2回です。

このため、利用者1人当たりでは週1回の対応が基本で、それ以上、回数を増やすことは難しいといいます。

また、産山村に行くには山道を通る必要があり、運転できるヘルパーも限られ、訪問介護の依頼があっても断らざるをえないケースもあるといいます。

さらに、事業所の経営にも影響を与えています。

訪問介護はサービスを行った人数や時間などに応じて介護報酬が支払われますが、ヘルパーが産山村まで行くのに時間が掛かるため、1日に訪問できる件数が限られ、報酬が減ってしまいます。

また、ガソリン代も値上がりし移動費も増えています。

それでも阿蘇市の介護事業所では、村の高齢者の生活を守るためヘルパーを送り続けていますが、厳しい経営が続く中、いつまで続けられるのか、不安も感じているといいます。

阿蘇市の「ヘルパーステーションつくし」で管理者を務める加藤こず恵さんは、「産山村の人たちも介護保険料を負担しているので、何とか平等にサービスを受けられるようにしてあげたい。心配もあるが、できる範囲で訪問を続けていきたい」と話しています。

一方で産山村役場も、今後、訪問介護サービスが維持されるのか不安を感じています。

阿蘇市の事業所が村の訪問介護を担ってくれる前には、15分1600円で高齢者の買い物や掃除などの手助けを行う人材を、ヘルパーの資格のあるなしを問わず募集しました。

掛かった費用の多くは村が負担しました。

村役場の担当者は、本来は介護保険制度の中で完結すべき問題であり、自治体がこうした対策を取らざるをえないこと自体が、制度の限界を表しているのではないかと、指摘しています。

産山村健康福祉課の井順士課長は、「自治体がどうにかテコ入れしてサービスを維持するのは本来の介護保険制度の趣旨とは異なる。今の状況踏まえて制度のあり方をもう一度、見直す時期ではないか」と話しています。

訪問介護の現場は厳しい状況に

訪問介護は入浴や排せつなどを支援する「身体介護」と掃除や食事の準備などを行う「生活援助」の大きく2つに分けられ、高齢者が住み慣れた家で暮らす上では欠かせない介護サービスです。

高齢化が進む中、国は全ての高齢者が介護施設に入居することは難しいことや、高齢者本人の自宅で暮らしたいという希望をかなえるため、「施設から在宅へ」という方針を打ち出し、体制の充実を図ろうとしてきました。

しかし、その屋台骨である訪問介護の現場は、いま厳しい状況に置かれています。

民間の信用調査会社によりますと、去年1年間に確認された訪問介護事業者の倒産は81件あったほか、休業や廃業などは448件と、いずれも過去最多となり、あわせると全国で529の事業所が訪問介護サービスの提供をやめたことになります。

この10年でおよそ3倍に増えています。

介護サービスの中でも特に訪問介護は厳しい経営に迫られている事業所が多いとされ、去年、倒産や廃業などした介護事業所全体のうち、6割以上を占めています。

背景にはヘルパー不足や物価高の影響などがあります。

厚生労働省によりますと訪問介護を担う職員の数は減少傾向となっていて、令和5年度にはおよそ53万8000人と、前の年度よりおよそ9000人減少しています。

また、介護保険制度の財政が厳しさを増す中で、昨年度には、訪問介護の基本報酬が引き下げられました。

その理由について厚生労働省は、職員の処遇改善のための加算を行っていることや、訪問介護事業所は平均すると利益率が比較的高いことなどを挙げていますが、現場や専門家からは「高い利益を上げているのは一部の事業所で、多くは厳しい経営に陥っている」という指摘もあります。

介護制度に詳しい専門家「国主導で維持の計画を」

介護制度に詳しい、東洋大学の早坂聡久教授は、指定訪問介護事業所が1つも無い自治体が広がっていることについて、「訪問介護は自宅で暮らす高齢者を支える柱となるサービスだが、今のまま放置すれば必要なサービスを確保できない地域が一層広がってしまう」と指摘しています。

昨年度、国が訪問介護の基本報酬を引き下げたことについては「国は訪問介護を見限ったのではないかという印象を現場に与えかねず、大きな問題であり失策だったと思う」と話していました。

また、訪問介護の危機は人口が少ない地域だけでなく都市部にも及んでいるとして、「特に人口が多い地域では今後、高齢者が急速に増加し、需給バランスが壊れ、サービスを利用できない人が増えていくおそれもある」と指摘しています。

その上で、「国が財源を確保して介護報酬をしっかりと上げていくことが求められる。訪問介護サービスをどう維持していけば良いか、国主導で計画を立てていくことが求められる」と話しています。