2025.4.23

日本国債の現場(NHK)

日本国債が危機的状況を迎えています。昭和40年に初めて戦後の赤字国債が発行される際、戦時国債の乱発を教訓に、政府内ではこれが最初で最後の赤字国債発行だとしました。しかしその後毎年のように国債が発行され続けました。

国債残高が1000兆円を越えると、利払い分を税収増、経費削減ではカバーできなくなると言われていましたが、2022年度予算で1000兆円を超えています。

後述する国家歳入と歳出の内訳を一般人に例えると、年収466万円の個人が5500万円の借金を負い、生活苦のため毎年109万円の借金を増やしていることになります。

日本国債の現状について、NHKで特集が組まれていましたのでご紹介します。

“日本国債” の知られざる現場、財務省国債企画課に密着!

NHKスペシャル 未完のバトン 第1回 「密着“国債発行チーム”」放送】4月13日(日) [総合] 午後9:00~9:49

日本が直面する課題を克服するために、苦闘を続ける人々を描く放送100年大型シリーズ「未完のバトン」。

第1回のテーマは「日本国債」。

私たちの生活を支える公共サービスの財源となっている一方、国債発行残高はおよそ1100兆円に達し、課題も指摘されている。今回、取材班は国債発行をめぐる現場に密着した。

日本国債をめぐっては去年、最大の買い手である日銀が国債の買い入れを減らす方針を発表。さらに日銀が政策金利を引き上げて再び「金利ある世界」に入り、日本国債の発行は歴史的な岐路に立たされている。

番組では、国債の発行・立案を担う財務省国債企画課に密着。国債の安定的な発行のため、官僚たちは国内のみならず、海外の機関投資家にも投資を呼びかけている。

取材班は中東に飛び、オイルマネーを元手に運用する投資会社との交渉現場にも密着。国家の信用を反映しているといわれる「国債」に対し、担当者からは日本経済や財政の先行きへの厳しい質問が次々投げかけられる。

国債発行をめぐり難しい舵取りを迫られている中、財務省には「失われた30年と言われるこの間、暮らしがよくならないのは、経済・財政の運営が間違っているからだ」という不満も向けられている。

知られざる現場の密着取材から、この国の未来を見つめていく。

未完のバトン 第1回 密着 “国債発行チーム”

初回放送日:2025年4月13日

様々な公共サービスを支える「国債」。去年、日銀が金利の引き上げや国債買い入れの減額方針を示し、歴史的な岐路に立っている。番組では国債の発行・立案を担う財務省国債企画課に密着。官僚たちは国内の機関投資家の動向を探るほか、中東に飛び、海外勢にも投資を呼びかけている。一方で財務省には「経済・財政の運営が間違っている」という不満も向けられている。国債をめぐる知られざる現場からこの国の未来を見つめていく。

戦後初の赤字国債発行を決定したのは1965(昭和40)年11月19日、佐藤栄作内閣の時代です。前年の東京五輪にかけての好景気の反動で、景気が急速に冷え込みました。政府は補正予算による景気テコ入れに乗り出し、その財源として赤字国債総額2000億円の発行を決めました。

戦時中の国債乱発が経済の混乱に拍車を掛けた反省があり、赤字国債発行に政府は慎重でしたが、その後赤字国債は恒常的に発行が繰り返されました。

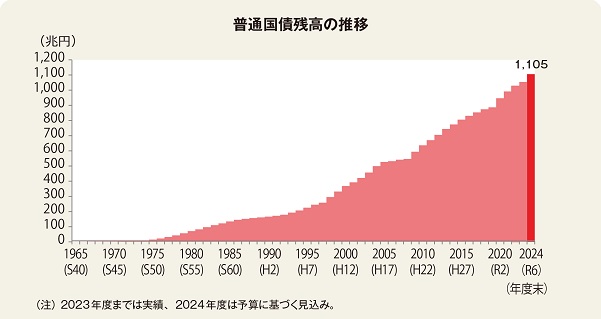

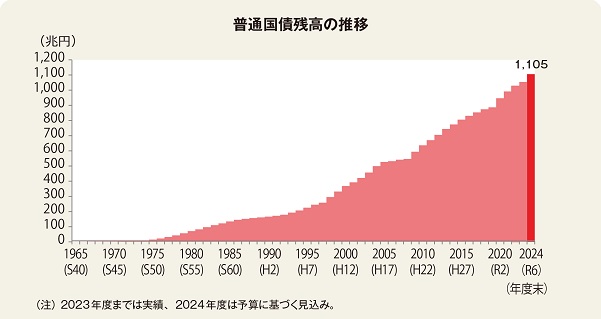

日本普通国債の残高推移

普通国債残高は、累増の一途をたどり、2024年度末には1105兆円に上ると見込まれています。

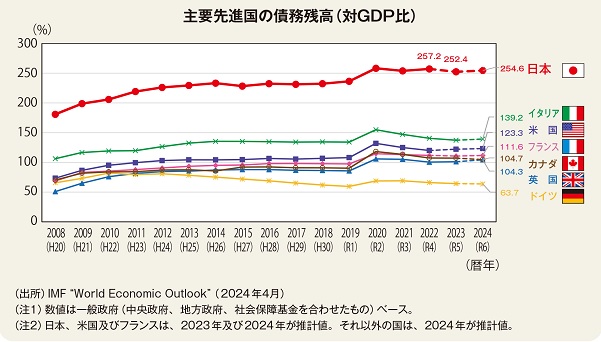

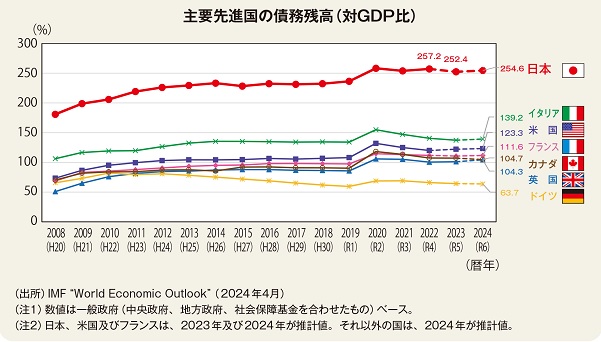

また、財政の持続可能性を見る上では、税収を生み出す元となる国の経済規模(GDP)に対して、総額でどのぐらいの借金をしているかが重要です。日本の債務残高はGDPの2倍を超えており、主要先進国の中で最も高い水準にあります。

主要先進国GDP比債務残高

主要先進国の中では対GDP比254%と群を抜いて高い日本ですが、世界でもほぼダントツです。財政赤字を解消すべく関税率引上げに踏み切った米国トランプ政権。実は2025年米議会が連邦債務上限引き上げに動かなければ、5月下旬に、米国政府がデフォルト(債務不履行)に陥る恐れがあります。議会予算局(CBO)は26日、こう警告した。

CBOによると、財政資金が枯渇する「Xデー」到来時期として可能性が大きいのは8月か9月だが、想定以上に借入ニーズが多きなれば、5月下旬にも国庫が空になると警告している。

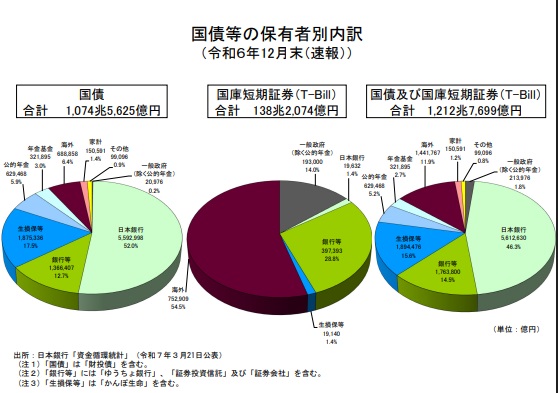

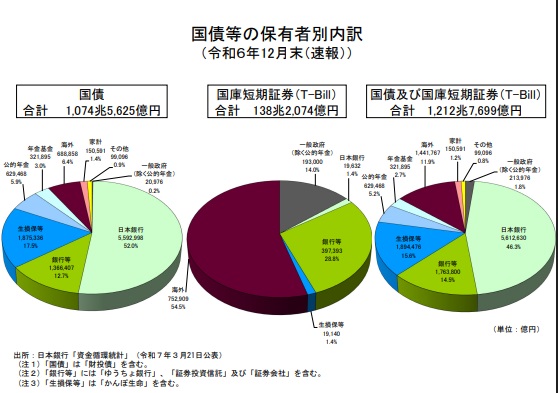

その米国ですら国債のGDP比は123%、日本はその倍以上の国債を発行している。日本がまだデフォルトしないのは国債発行上限が、国会の承認を必要としていないからです。保有者も日銀が46.3%、銀行・保険・年金を合わせると86%余りが安定した保有者として、国債発行に不安が無いに等しかった。2024年日銀の国債購入額を削減するという発表で、財務省国債企画課は新たな購入者を海外に求めざるを得なくなりました。

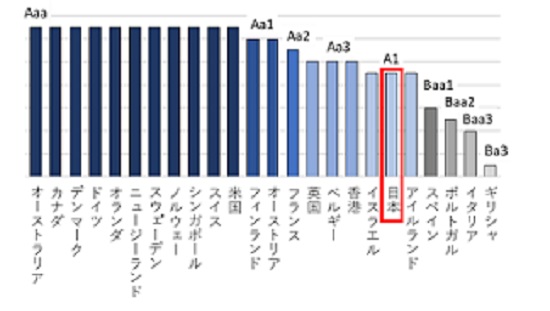

日本国債格付けが「A1」と決して高くない状況で、中東のオイルマネー企業との国債購入交渉は苦戦しています。問われるのは、日本市場の活性化による税金収入の予測で、明確な回答が求められています。

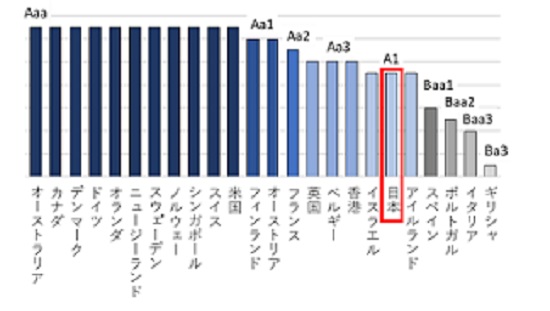

ソプリン格付けの国債比較

2023年3月10日、みずほリサーチ&テクノロジーズ報告によると、日本国債の格付けがイタリアに次ぎ最下位。

日本の財政危機が叫ばれて久しい。日本政府の借金総額(国債及び借入金現在高)は、2022年末に1257兆円に達した。国内総生産(557兆円、2022年)の2倍強にも及ぶ政府の借金の大きさは、諸外国と比べても群を抜いている。しかも、借金の増加傾向に歯止めがかかる兆候はみられない。

日本政府の債務返済能力に対する評価も、変わらず低いままである。米大手格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスによると、日本の政府債務(ソブリン)格付けはA1と、主要先進7か国(G7)のうちイタリアに次いで低い。先進国全体の中でも、日本のソブリン格付けは相対的に下位にある。S&Pやフィッチなど他の大手格付け会社の評価も、ほぼ同様である。

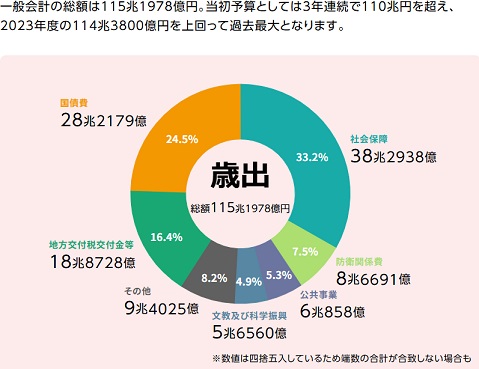

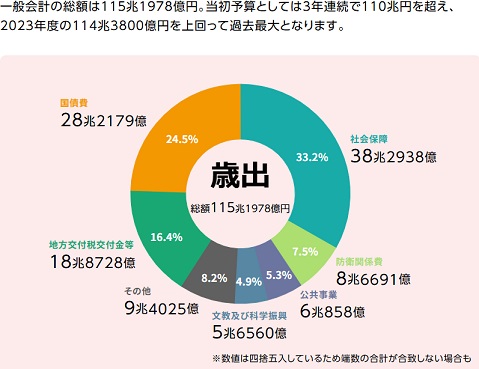

令和7年度予算(歳出)

全体の3分の1を占める「社会保障費」は、38兆2938億円と2024年度の当初予算よりも5745億円増えて過去最大となりました。

高齢化に伴い医療や年金にかかる支出が増えるほか、子育て支援として行われる「多子世帯」を対象とした大学授業料の実質無償化や、1歳児の保育士の配置基準の改善などに必要な費用が含まれています。

一方、薬の公定価格の引き下げにより、600億円程度、伸びを抑えるなどしています。高額療養費制度については、負担上限額の引き上げなどの見直しが検討されましたが、国会での審議を経て見送られました。

「防衛関係費」は2027年度までの5年間で抜本的強化を目指す中、7519億円増えて8兆6691億円となりました。

「文化、教育、科学技術関連予算」は今年度より1844億円多い5兆6560億円。この中には教員給与の上乗せ分について現在の月給の4%から2025年度は5%に引き上げるための費用や、公立・私立を問わず年間11万円余りの就学支援金の所得制限を撤廃し、公立高校を実質的に無償化するための費用などが含まれています。

このほか、「地方交付税交付金」は18兆8728億円、「公共事業費」は6兆858億円となっています。

また「予備費」は7395億円としました。

一方で、2024年度、別枠として1兆円を計上していた物価高騰などに対応するための予備費は廃止します。別枠の予備費は2021年度の当初予算から2023年度まで5兆円ずつ、2024年度は1兆円を計上していましたが、「歳出構造を平時に戻す」方針のもと通常の予備費のみに戻しました。

国債の償還や利払いにあてる「国債費」は1兆2089億円増えて28兆2179億円と過去最大となりました。国債の発行残高の増加に加え、長期金利の上昇を反映し利払い費の想定金利を今年度の1.9%から2.0%に引き上げたことが要因です。

歳出全体のほぼ4分の1を占め、財政の硬直化が続いています。

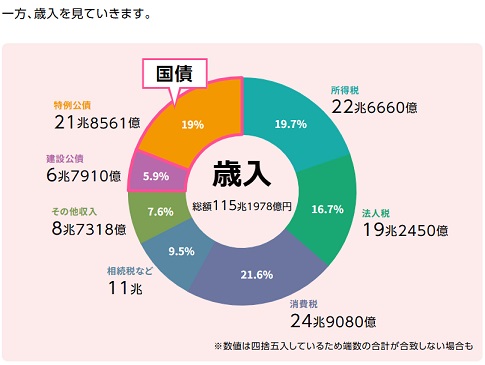

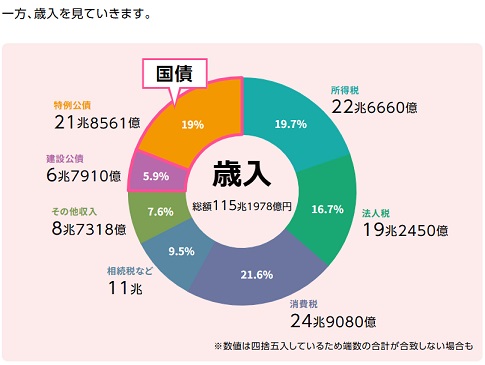

令和7年度予算(歳入)

税収は77兆8190億円と2024年度の当初予算段階を8兆2110億円、2024年度の補正予算段階をさらに4兆3840億円上回り過去最大となる見込みです。

法人税の税収は、堅調な企業業績を反映し、2024年度当初を2兆1990億円上回る19兆2450億円、消費税も堅調な消費や物価の上昇をふまえて1兆850億円多い24兆9080億円と見込んでいます。

所得税は2024年度行われた定額減税による影響がなくなることもあって、4兆7610億円多い22兆6660億円としています。

税外収入は8兆7318億円。

それでも不足する28兆6471億円は新たに国債を発行してまかなう計画です。

当初予算時点での国債の新規発行額は、2024年度の当初予算と比べ6兆8019億円減り、17年ぶりに30兆円を下回ります。ただ、歳入全体の4分の1を占め、財源の多くを国債に頼る厳しい財政状況が続いています。

結論

財政を健全化する方法は、歳出のうち社会保障38兆、国防8兆、公共事業6兆、文教5兆、地方交付18兆、その他9兆、計84兆円を全て10%削減、▲8.4兆円。IMFが主張するように消費税率を2030年までに15%、2032年までに20%に上げる。2032年歳入のうち消費税21兆円を21兆増やし42兆とする。歳入+21兆、歳出▲8.4兆、合計29.4兆、国債歳入21兆をカバーでき、新たな国債発行をゼロ、既存国債を削減。これを実行しなければ、少子高齢化問題を解決する前に財政が破綻すると思われます。

国家予算の厳しさは誰が見ても明らかな事で、もっとPRすべき。判りやすい説明を国民に浸透するまで、継続していく必要があります。

2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」SDGsは、人と地球の持続可能な未来への取組をしめしています。

日本政府もその内容を支持し、政府内また各業界へ浸透しています。介護業界でも「業務継続計画」BCP作成、取組が義務付けられています。財政健全化は持続可能な国家として早急に取り組むべき課題です。

一覧に戻る

国債残高が1000兆円を越えると、利払い分を税収増、経費削減ではカバーできなくなると言われていましたが、2022年度予算で1000兆円を超えています。

後述する国家歳入と歳出の内訳を一般人に例えると、年収466万円の個人が5500万円の借金を負い、生活苦のため毎年109万円の借金を増やしていることになります。

日本国債の現状について、NHKで特集が組まれていましたのでご紹介します。

“日本国債” の知られざる現場、財務省国債企画課に密着!

NHKスペシャル 未完のバトン 第1回 「密着“国債発行チーム”」放送】4月13日(日) [総合] 午後9:00~9:49

日本が直面する課題を克服するために、苦闘を続ける人々を描く放送100年大型シリーズ「未完のバトン」。

第1回のテーマは「日本国債」。

私たちの生活を支える公共サービスの財源となっている一方、国債発行残高はおよそ1100兆円に達し、課題も指摘されている。今回、取材班は国債発行をめぐる現場に密着した。

日本国債をめぐっては去年、最大の買い手である日銀が国債の買い入れを減らす方針を発表。さらに日銀が政策金利を引き上げて再び「金利ある世界」に入り、日本国債の発行は歴史的な岐路に立たされている。

番組では、国債の発行・立案を担う財務省国債企画課に密着。国債の安定的な発行のため、官僚たちは国内のみならず、海外の機関投資家にも投資を呼びかけている。

取材班は中東に飛び、オイルマネーを元手に運用する投資会社との交渉現場にも密着。国家の信用を反映しているといわれる「国債」に対し、担当者からは日本経済や財政の先行きへの厳しい質問が次々投げかけられる。

国債発行をめぐり難しい舵取りを迫られている中、財務省には「失われた30年と言われるこの間、暮らしがよくならないのは、経済・財政の運営が間違っているからだ」という不満も向けられている。

知られざる現場の密着取材から、この国の未来を見つめていく。

未完のバトン 第1回 密着 “国債発行チーム”

初回放送日:2025年4月13日

様々な公共サービスを支える「国債」。去年、日銀が金利の引き上げや国債買い入れの減額方針を示し、歴史的な岐路に立っている。番組では国債の発行・立案を担う財務省国債企画課に密着。官僚たちは国内の機関投資家の動向を探るほか、中東に飛び、海外勢にも投資を呼びかけている。一方で財務省には「経済・財政の運営が間違っている」という不満も向けられている。国債をめぐる知られざる現場からこの国の未来を見つめていく。

戦後初の赤字国債発行を決定したのは1965(昭和40)年11月19日、佐藤栄作内閣の時代です。前年の東京五輪にかけての好景気の反動で、景気が急速に冷え込みました。政府は補正予算による景気テコ入れに乗り出し、その財源として赤字国債総額2000億円の発行を決めました。

戦時中の国債乱発が経済の混乱に拍車を掛けた反省があり、赤字国債発行に政府は慎重でしたが、その後赤字国債は恒常的に発行が繰り返されました。

日本普通国債の残高推移

普通国債残高は、累増の一途をたどり、2024年度末には1105兆円に上ると見込まれています。

また、財政の持続可能性を見る上では、税収を生み出す元となる国の経済規模(GDP)に対して、総額でどのぐらいの借金をしているかが重要です。日本の債務残高はGDPの2倍を超えており、主要先進国の中で最も高い水準にあります。

主要先進国GDP比債務残高

主要先進国の中では対GDP比254%と群を抜いて高い日本ですが、世界でもほぼダントツです。財政赤字を解消すべく関税率引上げに踏み切った米国トランプ政権。実は2025年米議会が連邦債務上限引き上げに動かなければ、5月下旬に、米国政府がデフォルト(債務不履行)に陥る恐れがあります。議会予算局(CBO)は26日、こう警告した。

CBOによると、財政資金が枯渇する「Xデー」到来時期として可能性が大きいのは8月か9月だが、想定以上に借入ニーズが多きなれば、5月下旬にも国庫が空になると警告している。

その米国ですら国債のGDP比は123%、日本はその倍以上の国債を発行している。日本がまだデフォルトしないのは国債発行上限が、国会の承認を必要としていないからです。保有者も日銀が46.3%、銀行・保険・年金を合わせると86%余りが安定した保有者として、国債発行に不安が無いに等しかった。2024年日銀の国債購入額を削減するという発表で、財務省国債企画課は新たな購入者を海外に求めざるを得なくなりました。

日本国債格付けが「A1」と決して高くない状況で、中東のオイルマネー企業との国債購入交渉は苦戦しています。問われるのは、日本市場の活性化による税金収入の予測で、明確な回答が求められています。

ソプリン格付けの国債比較

2023年3月10日、みずほリサーチ&テクノロジーズ報告によると、日本国債の格付けがイタリアに次ぎ最下位。

日本の財政危機が叫ばれて久しい。日本政府の借金総額(国債及び借入金現在高)は、2022年末に1257兆円に達した。国内総生産(557兆円、2022年)の2倍強にも及ぶ政府の借金の大きさは、諸外国と比べても群を抜いている。しかも、借金の増加傾向に歯止めがかかる兆候はみられない。

日本政府の債務返済能力に対する評価も、変わらず低いままである。米大手格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスによると、日本の政府債務(ソブリン)格付けはA1と、主要先進7か国(G7)のうちイタリアに次いで低い。先進国全体の中でも、日本のソブリン格付けは相対的に下位にある。S&Pやフィッチなど他の大手格付け会社の評価も、ほぼ同様である。

令和7年度予算(歳出)

全体の3分の1を占める「社会保障費」は、38兆2938億円と2024年度の当初予算よりも5745億円増えて過去最大となりました。

高齢化に伴い医療や年金にかかる支出が増えるほか、子育て支援として行われる「多子世帯」を対象とした大学授業料の実質無償化や、1歳児の保育士の配置基準の改善などに必要な費用が含まれています。

一方、薬の公定価格の引き下げにより、600億円程度、伸びを抑えるなどしています。高額療養費制度については、負担上限額の引き上げなどの見直しが検討されましたが、国会での審議を経て見送られました。

「防衛関係費」は2027年度までの5年間で抜本的強化を目指す中、7519億円増えて8兆6691億円となりました。

「文化、教育、科学技術関連予算」は今年度より1844億円多い5兆6560億円。この中には教員給与の上乗せ分について現在の月給の4%から2025年度は5%に引き上げるための費用や、公立・私立を問わず年間11万円余りの就学支援金の所得制限を撤廃し、公立高校を実質的に無償化するための費用などが含まれています。

このほか、「地方交付税交付金」は18兆8728億円、「公共事業費」は6兆858億円となっています。

また「予備費」は7395億円としました。

一方で、2024年度、別枠として1兆円を計上していた物価高騰などに対応するための予備費は廃止します。別枠の予備費は2021年度の当初予算から2023年度まで5兆円ずつ、2024年度は1兆円を計上していましたが、「歳出構造を平時に戻す」方針のもと通常の予備費のみに戻しました。

国債の償還や利払いにあてる「国債費」は1兆2089億円増えて28兆2179億円と過去最大となりました。国債の発行残高の増加に加え、長期金利の上昇を反映し利払い費の想定金利を今年度の1.9%から2.0%に引き上げたことが要因です。

歳出全体のほぼ4分の1を占め、財政の硬直化が続いています。

令和7年度予算(歳入)

税収は77兆8190億円と2024年度の当初予算段階を8兆2110億円、2024年度の補正予算段階をさらに4兆3840億円上回り過去最大となる見込みです。

法人税の税収は、堅調な企業業績を反映し、2024年度当初を2兆1990億円上回る19兆2450億円、消費税も堅調な消費や物価の上昇をふまえて1兆850億円多い24兆9080億円と見込んでいます。

所得税は2024年度行われた定額減税による影響がなくなることもあって、4兆7610億円多い22兆6660億円としています。

税外収入は8兆7318億円。

それでも不足する28兆6471億円は新たに国債を発行してまかなう計画です。

当初予算時点での国債の新規発行額は、2024年度の当初予算と比べ6兆8019億円減り、17年ぶりに30兆円を下回ります。ただ、歳入全体の4分の1を占め、財源の多くを国債に頼る厳しい財政状況が続いています。

結論

財政を健全化する方法は、歳出のうち社会保障38兆、国防8兆、公共事業6兆、文教5兆、地方交付18兆、その他9兆、計84兆円を全て10%削減、▲8.4兆円。IMFが主張するように消費税率を2030年までに15%、2032年までに20%に上げる。2032年歳入のうち消費税21兆円を21兆増やし42兆とする。歳入+21兆、歳出▲8.4兆、合計29.4兆、国債歳入21兆をカバーでき、新たな国債発行をゼロ、既存国債を削減。これを実行しなければ、少子高齢化問題を解決する前に財政が破綻すると思われます。

国家予算の厳しさは誰が見ても明らかな事で、もっとPRすべき。判りやすい説明を国民に浸透するまで、継続していく必要があります。

2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」SDGsは、人と地球の持続可能な未来への取組をしめしています。

日本政府もその内容を支持し、政府内また各業界へ浸透しています。介護業界でも「業務継続計画」BCP作成、取組が義務付けられています。財政健全化は持続可能な国家として早急に取り組むべき課題です。