2025.4.27

国の借金1200兆円

国の借金1200兆円は誰の借金なのか、それはどのようにして返済されるのか

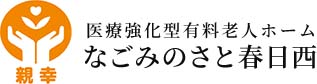

国債と借入金、政府短期証券の残高を合計したいわゆる「国の借金」が2020年12月末時点で1212兆4680億円となり、初めて1200兆円を突破した。財務省が10日、発表した。同年8月1日時点の日本人の人口(1億2333万人)を基に単純計算すると、国民1人当たりの借金は約983万円に上る(10日付時事通信)。

この場合の「国の借金」とは何か。

この「国の借金」について、これは国の借金であり、国民の借金ではないとの見方がある。また、国は債務だけでなく資産も持っているので、実際の債務はそれほど大きくないとの見方もある。また、国債はその9割程度を国内で保有しているため、問題なく、自国通貨建てでの債務は無制限に増やすことができるとの見方も出ている。

それでは国債とは何か。ここをまず知らないと上記の疑問に答えることはできない。

大昔、国王が国を統治していたとき、国王は簡単に借金を帳消しにするなどしたことで、実際にはかなり高い金利を求められた。これに対して、永久機関である議会が将来得られる税収を担保として債券を発行して、借金をするシステムが国債であった。この制度が英国を中心に整備され、今日に至る。

現在、日本政府が発行する国債は議会での承認が必要となり、これは議会、つまり日本政府という組織の債務が国債(及び借入金等)となる。

ただし、国債には上記の「国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和2年12月末現在)」をみてもわかるように種類がある。

このなかには財投機関に返済義務がある財投債(残高表の財政投融資特別会計国債)なども含まれている。しかし、主要な国債といえる建設国債と赤字国債、さらにその60年償還ルールで発行される借換債については(残高表のうちの普通国債)、将来の税収が担保として発行されるものとなる。

このため、我々の借金との見方が正しいのかどうかについては、いずれ国民の税金で賄わなければならないという意味では、国民の借金との見方は間違ってはいない。

そして、我々の預貯金や生命保険、年金などが国債に投資しており、我々国民はむしろ債権者との見方もある。さらに日銀が大量に保有しているから問題ないとの見方もある。

前者については債務と債権を帳消しできるとの認識であるのか。そうであれば、いわば借金の取り消し、徳政令ともいえる行為となる。政府の一部機関である日銀が保有する国債は相殺できるとの見方もあるようだが、日銀は政府の一部機関ではないし、日銀がもし帳簿から国債をなくすと、その反対側の債務にある民間銀行が日銀に預けている当座預金だけでなく、我々の使っている紙幣なども価値がなくなる格好となる。

これは当然、現実的ではない。現実的でないといえば、政府資産をすべて売却することもそうであろう。

それではこれだけの政府債務をどう返済するのか。政府に対する信認がある限りは、すべて返済することも現実的ではない。事業会社が銀行から借りたお金をそのまま維持するように、政府もある程度の規模の債務のロールオーバーは可能である。ただし、その規模をあまり拡大すると信認に影響を与えかねない。だから基礎的財政収支(プライマリー・バランス)を均衡させなければならないとの考え方がある。

巨額の政府債務を削減するにはどうしたら良いのか。穏やかな政策としては財政再建と景気回復、金利の抑制などをミックスさせた財政健全化、やや思い切った手段として半ば強制的に国民から税として吸い上げる手段、さらにデフォルト、そしてインフレによる債務削減等がある。

英国ではナポレオン戦争後の1821年に政府債務のGDP比は288%に達した。これを1914年までかけて29%まで低下させている。このときにはデフォルト等もなく、それほど極端なインフレも起きていない。このときの債務削減の主たる方法は経済成長とされる。金本位制のもとでの均衡財政政策、軍事費の削減とそれにともなう国債発行の減少、長期債への借換えなど各種の国債管理政策による金利負担減少、1875年に導入された減債基金法などが債務削減の背景にあったとされる(日銀金融研究所の金融研究、藤木裕氏の「財政赤字とインフレーション」より一部引用)。

第二次大戦後の英国については、公的債務の利払い費抑制や長期債利回りを超低水準に誘導する国債価格支持政策が導入された。イングランド銀行による短期債の無制限購入も行っていたが、成果はあまり上がらなかったようである。それでも高いインフレ率に対して長期金利が人為的に抑制されていたこともあり(金融抑圧)、政府債務は徐々に削減されていた。名目GDPそのものが拡大したことで、政府債務のGDP比が低下した面も大きかった。

第二次大戦後の日本は、対外債務は実質的なデフォルトとし、対内債務についてはハイパーインフレでかなり目減りしていたが、最終的には預金封鎖と新円切り替えで国民の財産を差し押さえ、財産税により徴収した資金でそれを返済した。戦時中に国民や国内企業に対して約束した補償債務については、戦時補償特別税の課税というかたちで相殺したのである。

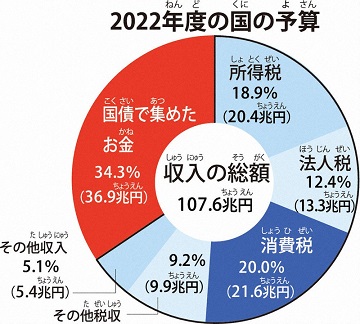

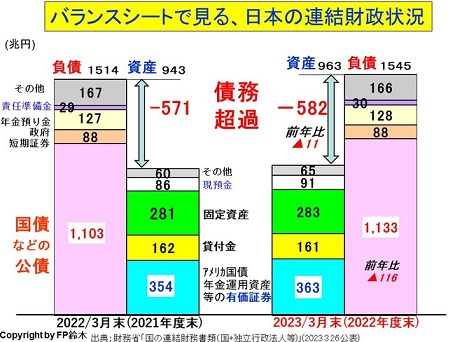

日本国のバランスシート582兆円債務超過(2023年度)

日本国の貸借対照表2023年度版では、582兆円の債務超過。固定資産の中には山、橋、道路など換金性が少ない資産も多く存在し、また将来支払う年金の引き当てをしていない為、実際の債務超過はさらに大きいとみられる。日本国民が奮起、企業発展し、GDPも右肩上がりに成長したとすれば、国債を返済でき30年前の日本に戻れるかもしれない。

実際、第1次大戦の賠償金をドイツは2020年、92年かけて返済完了している。賠償金総額は1320億金マルク、現在の日本円に換算すると約200兆円に相当する。当時のドイツ国家予算の数十年分にあたる金額。

当時のドイツの状況からしたら不可能と思える借金だった。ドイツはヤング債という債権を発行し、毎年20億金マルク(日本円3兆円)と、毎年のドイツの輸出額の25%を債権国に対して払い続ける。第2次世界大戦で中断されたが、2020年支払いを完了する。

その後ドイツは経済発展し、GDPは日本を抜き世界第3位となる。

何故ドイツ人にできる事が日本人にできないのか

内閣府が2024年2月に発表した各国の名目GDPでは、日本はドイツに追い抜かれた。かつて日本は米国に次ぐ世界第二位の経済大国だったが、2010年に中国に抜かれ、2024年ドイツに抜かれ、第四位になった。沈没する日本を象徴しているようだ。日本の労働生産性は、ポーランドや東欧・バルト海とほぼ同水準まで落ちている。

GDPは、国のなかで作り出される「付加価値」の合計である。付加価値を作り出すのは企業活動なので、日本企業は約30年間、作り出す付加価値がほとんど変わらなかったが、ドイツ企業が作る付加価値は増え続け、そして今般、その合計が日本を越えた。日本企業は約30年間、成長せず、現状維持を続けたということを意味している。

日本の若者は決して怠けている訳ではない。夜遅くまで残業し、必死で働いている。だが、企業が作り出す付加価値が一向に増えないのは、経営者の責任であり、行政・政治の責任である。すなわち、若者が仕事のエネルギーを向かわせる方向が間違っているのである。

ドイツは、さまざまな面で日本の2/3のサイズしかない。人口、企業数、年間労働時間は2/3である、しかも合計特殊出生率は1980年頃から約10年前まで1.2~1.4であった(2021年は1.58)。そのドイツが日本を追い抜くには、1人あたり日本人の1.5倍を稼がないといけない。確かに1時間あたり賃金は日本の約1.5倍であり先進国中最高である。1人当たりGDP及び労働生産性も日本の約1.5倍である。キリスト教文化圏なので日曜日は全ての商店が閉店するなど全経済活動を休止し、残業をしないでさっさと帰る国民がなぜこれほどの高いパフォーマンスを発揮するのか、逆に言えば休日も商店を開け、残業続きの日本人がなぜドイツ人の2/3しか稼がないのか。日本人はここまで堕落したのだろうか。

簡単な試算をしてみる。国民の人数が2/3、1人当たり年間労働時間が2/3であれば、労働総投入量は2/3×2/3=4/9となり、ドイツは日本の44.4%しか労働量を投入していない。そのドイツが日本と同じ量の付加価値を産出するのであるから、1単位労働投入量当たり日本人の約2倍以上の付加価値を生み出していることになる。ドイツで住む日本人は、よく「なぜドイツ人はこんなに働かないのだろう」「定時になるとさっさと帰っていく」と言うが、結果的に、ドイツ人のそうした働き方であっても日本人の2倍以上の成果を生み出している。よく、日本の職場には、「大変だ、大変だ」と大騒ぎし、バタバタしながら毎日遅くまで残業するが、全く成果の出ない人がいる。一方、静かに机に向かって定時に帰っても素晴らしい成果を出す人がいる。恐らく前者が日本人の働き方であり後者がドイツ人の働き方なのだろう。

また、企業数が2/3、労働生産性が1.5倍であるから、全企業が生み出す総付加価値は2・3×1.5=1となり、日本と同じになる。確かに、その結果が今、現実のものとなった訳である。

30年前、日本が沈没するきっかけとなった分水嶺は何か

日本はドイツと同じものづくりを経済基盤とする国でありながら、なぜ、これほどまでに大きな違いが生じてきたのだろうか。「24時間働けますか」「モーレツ社員」「家族を犠牲にして会社のため」が代名詞だった日本人はいつの間にか働かない怠慢な国民になってしまったのだろうか。

日本は、1990年頃のバブル経済崩壊の後、海外投資を増やし、海外生産比率を高め、日本企業のグローバル化が急速に進み、大企業ほど海外で生産するようになった。業種では、1位自動車、2位電機、3位化学と生産性が高く国際競争力がある業種・企業から日本を脱出し、海外に進出した。結果、国内には生産性が低い企業・事業所が残った。

日本の製造業の海外生産比率は約37%であり、ドイツは約22%である。だが、日本は、かつて自動車と電機が日本経済を支える両輪と言われていた。その2業種が、それぞれ5割以上、4割以上が海外生産となった。しかもこの2業種は系列で成り立っている。親会社が中小企業に図面と技術を与えて、出来上がった部品は全量親会社が買い上げてくれていたが、親会社が海外に出ていくと国内に取り残された中小企業は誰からも技術を教えてもらえなくなり、技術の劣化が進んでいる。日本経済は99.7%の中小企業が支えているとされたが、その中小企業の崩壊が進んでいる。日本の産業は土台から崩壊しているのである。

このように、生産性が高く、競争力がある企業や業種ほど海外に出て行ったがため、国内には、生産性が低く、競争力のない企業が残った。日本は、ドイツ同様に出生率が極めて低く、国内市場は縮小している。企業が稼ぐためには外国に積極的に進出し、販路開拓をしなければならない。だが日本に残った企業の経営者は、「外国怖い、外人怖い」と国内に閉じている。若者は、縮小している国内市場を対象に必死に営業努力をさせられ、エネルギーを消費させられている。(国際化への遅れ)

一方、日本国内では、国内投資を抑え、賃金を抑え、人材育成を抑え、非正規を増やし、労働生産性が低迷した。日本経済は、国内消費が伸びず、デフレが常態化し、負のスパイラルに陥った。労働生産性の推移を見れば、海外投資が活発化した1990年前半頃を起点に、大きく折れ曲がり、伸びが鈍化していることが分かる。また「失われた30年」も、ここを起点としていることが分かる。

一方、ドイツ経済の転機は、1989年の東西ドイツ統一である。この時を契機に、「欧州の病人」と呼ばれるほど、経済がガタガタなった。この時、ドイツにとって、陸路わずか1~2時間の距離に、生産コストがはるかに安い旧東欧の土地が目の前に広がり、多くのドイツ企業は生産拠点を旧東欧に移転することを考えた。だが多くのドイツ企業は、国内に残って生産を続け、輸出する道を選んだ。ここが生産拠点を外国に移転する道を選んだ日本との分水嶺になった。

歴史の偶然だろうか、日本の転換期とドイツの転換期はほぼ同一時期に起きた。

ドイツ人は、国内生産、すなわち「made in Germany ブランド」にこだわり、ドイツから世界に向けて輸出する道を選んだ。そのために、製品の高付加価値・高価格路線へと転換し、外国人が高いお金を払ってでも、どうしても欲しいと言うものを作るという方針を掲げた。

例えばBMW(本社:ミュンヘン)を挙げてみよう。同社はミュンヘン、ライプチヒ、レーゲンスブルグの3カ所に主力工場があり、ここから最大の市場中国に向けて鉄道で輸出している。中国に進出し、生産工場を作っていった日本の自動車メーカーと大きく異なる。 よく商売の方法に2通りあると言われている。すなわち、価格競争を行い低価格で量を販売する路線を追求するか(薄利多売と呼ばれている)、それとも高価格・高付加価値の製品にシフトし、他の製品と差別化を図るか、である。だが、「薄利多売で永らえた企業はない」と言われている。また、日本には創業200年以上の「老舗」と呼ばれる企業が約1300社と世界一である。「日本に多く存在する老舗は、どこも高価格・高付加価値路線で生き残ってきた」とも言われている。日本は、こうした貴重な先人の格言を生かせなかった。

企業がグローバル化したことで、外国人株主が増え、株の配当が増え、日本国内の賃金が抑えられることにもつながっている。

ドイツは、「made in Germany」にあくまでこだわったが、日本は「made in Japan」をあっさりと捨ててしまった。ものづくり日本の「made in Japan」ブランドへのこだわりはこの程度でしかなかった。

日本企業のグローバル化は、中小企業に深刻な影響を与えた。ドイツには系列がないが、日本には系列がある。1990年頃まで大企業は系列の中で、中小企業に図面を与え、部品の共同開発を行うことで中小企業の技術力を高めてきた。だが大企業が海外に進出し、中小企業が国内に取り残されることになったため、大企業と中小企業との共同開発体制が崩れ、中小企業を技術指導する機会がめっきり減ってしまった。すなわち企業のグローバル化は、中小企業の技術進歩を止めてしまったのである。日本は、企業数99.7%の中小企業が産業の土台を担っていると言われていたが、その基盤を根底から崩してしまった。

ドイツは「企業も国も栄える」道を選んだが、日本は「企業は栄え、国は亡びる」道を選んだ。かつて日本経済を支えていた自動車と電機は、企業の連結を見れば、とても儲かっている。だがグローバル化したため、付加価値を生み出す拠点が日本に無くなってしまった。

それでは次に生じる疑問は、なぜ、日本とドイツは、製造企業の行動に、このように180度ともいえる違いが生じたのであろうか。両者とも利益を追求する企業行動原理に大差はないはずである。日本企業が海外投資を増やし、ドイツ企業は輸出する方が「経済合理的」であると判断したからに他ならない。その判断を分けた背景こそが、本稿で指摘したい最大のポイントである。

日本もドイツも、企業は売り上げを増やし、利潤を増やすことを目的に行動している(経済学では、利潤最大化を目指して行動するとされている)。すなわち、各企業は、与えられた環境の下で、売り上げ・利潤を増やす道を探ったところ、日本とドイツで、上記のような違いとなって現れた。

日本国内の企業を取り巻く環境が、「製造業の空洞化」を進めた方が、企業の売り上げ・利潤を増やす道であり、ドイツ国内の企業を取り巻く環境が、「企業の国内投資」を進めた方が、企業の売り上げ・利潤を増やす道になっている。すなわち、日本とドイツでは、企業を取り巻く「投資環境」が違っているのである。

企業の「投資環境」を作るのは、行政・政治の役割である。

日本の地方の行政・政治は、単に工業団地を作って誘致するだけであり、それ以外はなにもしない。工場が来たら、あとは放置である。売り上げ・利益を上げるためのアフターケアを何もしない。

ドイツの地方の行政・政治は、様々なコストが高いドイツで企業活動しても売り上げ・利潤が増えるよう、企業が立地して以降、とても手厚い、様々な支援をしている。例えば、産業クラスター、フラウンホーファー研究機構、部品材料や商品の搬送のための輸送網の整備など産業インフラ、商工会議所や経済振興公社による海外販路開拓、製造工程の生産性を上げるためのデジタル技術の導入(インダストリー4.0)などである。ドイツ人も人間である。ドイツ国内で企業活動し、ドイツ人を雇い、ドイツ語をしゃべって仕事ができるのならそうしたい。

さらに追い打ちをかけたデジタル化への乗り遅れ

筆者は、コロナ前、何度もドイツを訪問し、専門家と意見交換し、ドイツで行われていた国民的議論を調査した。2010年頃、米国のGAFAがドイツに上陸し、ドイツ企業を下請けにして、価値のあるデータを吸い上げ、米国企業のみが大きな利益を得て、ドイツを搾取するのではないかという大きな脅威にドイツは直面した。(日本でこの脅威に対抗しようと考えた人は皆無)

ドイツ人は、ものづくりをしないでデータ処理のみでビッグビジネスを行う米国とは正面から勝負できない、ドイツの強みは「ものづくり」にある、それとデジタル技術を融合することで米国と勝負できないか、と考えた。また、ドイツ経済を支えている中国向け自動車輸出は、いずれ飽和する、その次に輸出可能なドイツが優位性を発揮できるものは何か、とも考えた。そうした議論に多くの人々が参加し、まさに国を挙げて議論を行った。

そうした国民的議論の結果、2013年4月、インダストリー4.0構想を発表した。その内容は、1)製造現場へのデジタル導入により生産性向上、2)製品にデジタル技術を実装化し、新たな付加価値を付けた競争力のある製品を販売、3)デジタル技術を用いた製品販売後のアフターメンテナンス市場を、販売市場に次ぐ巨大市場に創出、である(例:シーメンスのマインドスフィア)。ドイツ政府が巨額の資金を投入し、製造企業のデジタル化を支援することとなった。

ドイツ政府は補助金は出すが、実際に地域の企業のデジタル化を支援しているのは、地方政府である。ドイツ各地に数多く作られた支援機関が、その周辺に立地する企業のデジタル化を支援している。

最大の労働組合IGメタル(IG Metall;Industriegewerkschaft Metall)の「デジタル化はドイツの競争力維持のため不可欠、だが雇用を守るべき」との主張は、政府による「雇用4.0(Work4.0 Arbeiten4.0)」プロジェクトの開始となり、2016年11月、白書(White Paper Work4.0)による提言を受けて、現在、リスキリングを国を挙げて実施している。

一方、日本人は、「目に見える機械」を作るのは得意だった。例えば、自動車、家電、工作機械、半導体製造装置などは世界各国に向けて輸出されている。また、半導体など小さくするのも得意だった。だが、1995年のインターネット元年以降、「目に見えない技術」で勝負する時代に入ってから、日本人は、技術アレルギーを持ち、大きな恐怖感を感じている。変化を望まず、じっと立ち止まっている。「AI怖い」「デジタル分からない」という声を聞く。かつて自動車事故で毎年1万人が死亡していた頃でも「自動車怖い」という声は日本では聞かれなかったが、今、AIによる死亡事故は一度も起きたことはないのに「AI怖い」という声を聞く。日本人の技術アレルギーを何とかしなければならない。日本の若者は、デジタル技術で最新武装した外国企業を相手に、昭和の時代の古い武装で戦わされているのである。(デジタル化への遅れ)

世界のデジタル化は1995年頃から始まっている。ちょうど、日本企業が海外投資を急速に増やし始めた頃と一致する。不幸にも、「海外投資の急増」「デジタル化への遅れ」がほぼ同時期に起きてしまった。約30年前、この2領域で日本がドイツと異なる方向に向かったことが、分水嶺だったのである。

更に追加すれば、ある広告会社で有名大卒の新入女性社員が過労死した件に象徴されるように、日本企業は、内部でしか必要のない作業、企業のパフォーマンスにつながらない作業が膨大にある。例えば、幹部のブリーフ資料に膨大な時間をかけるといった昭和の古い価値観がそのまま残っている。若者のエネルギーはここでも無駄な消費をさせられている。

また、各種アンケートで明らかなように、企業のなかでの人間関係が最も悪いのは日本である。若者は、人間関係にエネルギーの大部分を使う。終業後、飲み屋でストレスを発散して酔っぱらいながら帰宅する光景は日本だけである。日本の職場で人間関係のストレスが溜まりやすいのは、メンバーシップ型人事の弊害であると言われている。人どうしには相性があるにもかかわらず、相性を考えないで人事の都合だけで人を配置するからである。ドイツはジョブ型なので、一定期間のお見合いを経て就職するので、人間関係のストレスはない。

ドイツは、ものづくりが国家を支えている、ものづくりこそが国民を幸福にする基盤であると位置付け、国の仕組み全体が、ものづくりが最高のパワーを発揮できるように作られている。教育(ヂュアルシステム、マイスター制度、職業大学、民間企業出身でないと大学の教官になれない、大学の権限が州にあるなど)についてもしかり。そうした多くの社会システムが複雑にバランスを保ちながら、国全体としてパワーを生み出している。日本は、1つや2つの改革をしても余り意味がない。昭和の価値観を全否定し、これまでの日本社会をひっくり返すような改革をしなければ、失われた30年は止められない。

日本が「失われた30年」から脱却するための提言

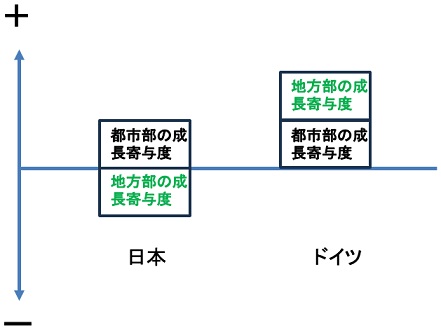

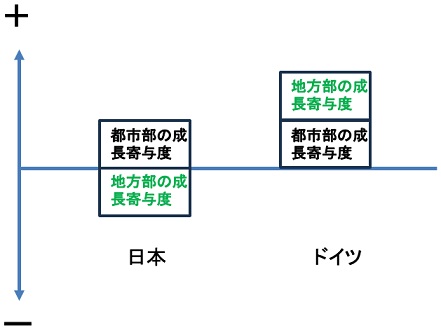

図2:都市部と地方部の国全体の経済成長の寄与度(イメージ)

日本とドイツの比較

日本は大都会、すなわち東京、名古屋、大阪、福岡などは高い経済成長を示している。特に、東京3区(中央区、千代田区、港区)だけ見れば素晴らしい経済パフォーマンスであろう。だが、日本は広大な地方部を抱え、日本経済の足を引っ張っている。プラス成長の大都会とマイナス成長の地方部を合算して過去30年間ほとんど成長しない経済構造となっている。一方、ドイツは地方部もプラスの成長を示している。ミュンヘンやデュッセルドルフといった大都市が経済成長するのは当たり前だが、地方部にも強い経済力を持つエリアが広がっている。また全体的には経済状況が厳しい旧東独の中にも強い経済力を持つ地域が点在する。一国の経済力は、全地域の経済力の合計なので、日本とドイツの経済力の差は、地方部の経済力の差であると言ってよい。これが日本とドイツの経済構造の決定的な違いである(図2)。

一覧に戻る

金融アナリスト

国債と借入金、政府短期証券の残高を合計したいわゆる「国の借金」が2020年12月末時点で1212兆4680億円となり、初めて1200兆円を突破した。財務省が10日、発表した。同年8月1日時点の日本人の人口(1億2333万人)を基に単純計算すると、国民1人当たりの借金は約983万円に上る(10日付時事通信)。

この場合の「国の借金」とは何か。

この「国の借金」について、これは国の借金であり、国民の借金ではないとの見方がある。また、国は債務だけでなく資産も持っているので、実際の債務はそれほど大きくないとの見方もある。また、国債はその9割程度を国内で保有しているため、問題なく、自国通貨建てでの債務は無制限に増やすことができるとの見方も出ている。

それでは国債とは何か。ここをまず知らないと上記の疑問に答えることはできない。

大昔、国王が国を統治していたとき、国王は簡単に借金を帳消しにするなどしたことで、実際にはかなり高い金利を求められた。これに対して、永久機関である議会が将来得られる税収を担保として債券を発行して、借金をするシステムが国債であった。この制度が英国を中心に整備され、今日に至る。

現在、日本政府が発行する国債は議会での承認が必要となり、これは議会、つまり日本政府という組織の債務が国債(及び借入金等)となる。

ただし、国債には上記の「国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和2年12月末現在)」をみてもわかるように種類がある。

このなかには財投機関に返済義務がある財投債(残高表の財政投融資特別会計国債)なども含まれている。しかし、主要な国債といえる建設国債と赤字国債、さらにその60年償還ルールで発行される借換債については(残高表のうちの普通国債)、将来の税収が担保として発行されるものとなる。

このため、我々の借金との見方が正しいのかどうかについては、いずれ国民の税金で賄わなければならないという意味では、国民の借金との見方は間違ってはいない。

そして、我々の預貯金や生命保険、年金などが国債に投資しており、我々国民はむしろ債権者との見方もある。さらに日銀が大量に保有しているから問題ないとの見方もある。

前者については債務と債権を帳消しできるとの認識であるのか。そうであれば、いわば借金の取り消し、徳政令ともいえる行為となる。政府の一部機関である日銀が保有する国債は相殺できるとの見方もあるようだが、日銀は政府の一部機関ではないし、日銀がもし帳簿から国債をなくすと、その反対側の債務にある民間銀行が日銀に預けている当座預金だけでなく、我々の使っている紙幣なども価値がなくなる格好となる。

これは当然、現実的ではない。現実的でないといえば、政府資産をすべて売却することもそうであろう。

それではこれだけの政府債務をどう返済するのか。政府に対する信認がある限りは、すべて返済することも現実的ではない。事業会社が銀行から借りたお金をそのまま維持するように、政府もある程度の規模の債務のロールオーバーは可能である。ただし、その規模をあまり拡大すると信認に影響を与えかねない。だから基礎的財政収支(プライマリー・バランス)を均衡させなければならないとの考え方がある。

巨額の政府債務を削減するにはどうしたら良いのか。穏やかな政策としては財政再建と景気回復、金利の抑制などをミックスさせた財政健全化、やや思い切った手段として半ば強制的に国民から税として吸い上げる手段、さらにデフォルト、そしてインフレによる債務削減等がある。

英国ではナポレオン戦争後の1821年に政府債務のGDP比は288%に達した。これを1914年までかけて29%まで低下させている。このときにはデフォルト等もなく、それほど極端なインフレも起きていない。このときの債務削減の主たる方法は経済成長とされる。金本位制のもとでの均衡財政政策、軍事費の削減とそれにともなう国債発行の減少、長期債への借換えなど各種の国債管理政策による金利負担減少、1875年に導入された減債基金法などが債務削減の背景にあったとされる(日銀金融研究所の金融研究、藤木裕氏の「財政赤字とインフレーション」より一部引用)。

第二次大戦後の英国については、公的債務の利払い費抑制や長期債利回りを超低水準に誘導する国債価格支持政策が導入された。イングランド銀行による短期債の無制限購入も行っていたが、成果はあまり上がらなかったようである。それでも高いインフレ率に対して長期金利が人為的に抑制されていたこともあり(金融抑圧)、政府債務は徐々に削減されていた。名目GDPそのものが拡大したことで、政府債務のGDP比が低下した面も大きかった。

第二次大戦後の日本は、対外債務は実質的なデフォルトとし、対内債務についてはハイパーインフレでかなり目減りしていたが、最終的には預金封鎖と新円切り替えで国民の財産を差し押さえ、財産税により徴収した資金でそれを返済した。戦時中に国民や国内企業に対して約束した補償債務については、戦時補償特別税の課税というかたちで相殺したのである。

日本国のバランスシート582兆円債務超過(2023年度)

日本国の貸借対照表2023年度版では、582兆円の債務超過。固定資産の中には山、橋、道路など換金性が少ない資産も多く存在し、また将来支払う年金の引き当てをしていない為、実際の債務超過はさらに大きいとみられる。日本国民が奮起、企業発展し、GDPも右肩上がりに成長したとすれば、国債を返済でき30年前の日本に戻れるかもしれない。

実際、第1次大戦の賠償金をドイツは2020年、92年かけて返済完了している。賠償金総額は1320億金マルク、現在の日本円に換算すると約200兆円に相当する。当時のドイツ国家予算の数十年分にあたる金額。

当時のドイツの状況からしたら不可能と思える借金だった。ドイツはヤング債という債権を発行し、毎年20億金マルク(日本円3兆円)と、毎年のドイツの輸出額の25%を債権国に対して払い続ける。第2次世界大戦で中断されたが、2020年支払いを完了する。

その後ドイツは経済発展し、GDPは日本を抜き世界第3位となる。

何故ドイツ人にできる事が日本人にできないのか

内閣府が2024年2月に発表した各国の名目GDPでは、日本はドイツに追い抜かれた。かつて日本は米国に次ぐ世界第二位の経済大国だったが、2010年に中国に抜かれ、2024年ドイツに抜かれ、第四位になった。沈没する日本を象徴しているようだ。日本の労働生産性は、ポーランドや東欧・バルト海とほぼ同水準まで落ちている。

GDPは、国のなかで作り出される「付加価値」の合計である。付加価値を作り出すのは企業活動なので、日本企業は約30年間、作り出す付加価値がほとんど変わらなかったが、ドイツ企業が作る付加価値は増え続け、そして今般、その合計が日本を越えた。日本企業は約30年間、成長せず、現状維持を続けたということを意味している。

日本の若者は決して怠けている訳ではない。夜遅くまで残業し、必死で働いている。だが、企業が作り出す付加価値が一向に増えないのは、経営者の責任であり、行政・政治の責任である。すなわち、若者が仕事のエネルギーを向かわせる方向が間違っているのである。

ドイツは、さまざまな面で日本の2/3のサイズしかない。人口、企業数、年間労働時間は2/3である、しかも合計特殊出生率は1980年頃から約10年前まで1.2~1.4であった(2021年は1.58)。そのドイツが日本を追い抜くには、1人あたり日本人の1.5倍を稼がないといけない。確かに1時間あたり賃金は日本の約1.5倍であり先進国中最高である。1人当たりGDP及び労働生産性も日本の約1.5倍である。キリスト教文化圏なので日曜日は全ての商店が閉店するなど全経済活動を休止し、残業をしないでさっさと帰る国民がなぜこれほどの高いパフォーマンスを発揮するのか、逆に言えば休日も商店を開け、残業続きの日本人がなぜドイツ人の2/3しか稼がないのか。日本人はここまで堕落したのだろうか。

簡単な試算をしてみる。国民の人数が2/3、1人当たり年間労働時間が2/3であれば、労働総投入量は2/3×2/3=4/9となり、ドイツは日本の44.4%しか労働量を投入していない。そのドイツが日本と同じ量の付加価値を産出するのであるから、1単位労働投入量当たり日本人の約2倍以上の付加価値を生み出していることになる。ドイツで住む日本人は、よく「なぜドイツ人はこんなに働かないのだろう」「定時になるとさっさと帰っていく」と言うが、結果的に、ドイツ人のそうした働き方であっても日本人の2倍以上の成果を生み出している。よく、日本の職場には、「大変だ、大変だ」と大騒ぎし、バタバタしながら毎日遅くまで残業するが、全く成果の出ない人がいる。一方、静かに机に向かって定時に帰っても素晴らしい成果を出す人がいる。恐らく前者が日本人の働き方であり後者がドイツ人の働き方なのだろう。

また、企業数が2/3、労働生産性が1.5倍であるから、全企業が生み出す総付加価値は2・3×1.5=1となり、日本と同じになる。確かに、その結果が今、現実のものとなった訳である。

30年前、日本が沈没するきっかけとなった分水嶺は何か

日本はドイツと同じものづくりを経済基盤とする国でありながら、なぜ、これほどまでに大きな違いが生じてきたのだろうか。「24時間働けますか」「モーレツ社員」「家族を犠牲にして会社のため」が代名詞だった日本人はいつの間にか働かない怠慢な国民になってしまったのだろうか。

日本は、1990年頃のバブル経済崩壊の後、海外投資を増やし、海外生産比率を高め、日本企業のグローバル化が急速に進み、大企業ほど海外で生産するようになった。業種では、1位自動車、2位電機、3位化学と生産性が高く国際競争力がある業種・企業から日本を脱出し、海外に進出した。結果、国内には生産性が低い企業・事業所が残った。

日本の製造業の海外生産比率は約37%であり、ドイツは約22%である。だが、日本は、かつて自動車と電機が日本経済を支える両輪と言われていた。その2業種が、それぞれ5割以上、4割以上が海外生産となった。しかもこの2業種は系列で成り立っている。親会社が中小企業に図面と技術を与えて、出来上がった部品は全量親会社が買い上げてくれていたが、親会社が海外に出ていくと国内に取り残された中小企業は誰からも技術を教えてもらえなくなり、技術の劣化が進んでいる。日本経済は99.7%の中小企業が支えているとされたが、その中小企業の崩壊が進んでいる。日本の産業は土台から崩壊しているのである。

このように、生産性が高く、競争力がある企業や業種ほど海外に出て行ったがため、国内には、生産性が低く、競争力のない企業が残った。日本は、ドイツ同様に出生率が極めて低く、国内市場は縮小している。企業が稼ぐためには外国に積極的に進出し、販路開拓をしなければならない。だが日本に残った企業の経営者は、「外国怖い、外人怖い」と国内に閉じている。若者は、縮小している国内市場を対象に必死に営業努力をさせられ、エネルギーを消費させられている。(国際化への遅れ)

一方、日本国内では、国内投資を抑え、賃金を抑え、人材育成を抑え、非正規を増やし、労働生産性が低迷した。日本経済は、国内消費が伸びず、デフレが常態化し、負のスパイラルに陥った。労働生産性の推移を見れば、海外投資が活発化した1990年前半頃を起点に、大きく折れ曲がり、伸びが鈍化していることが分かる。また「失われた30年」も、ここを起点としていることが分かる。

一方、ドイツ経済の転機は、1989年の東西ドイツ統一である。この時を契機に、「欧州の病人」と呼ばれるほど、経済がガタガタなった。この時、ドイツにとって、陸路わずか1~2時間の距離に、生産コストがはるかに安い旧東欧の土地が目の前に広がり、多くのドイツ企業は生産拠点を旧東欧に移転することを考えた。だが多くのドイツ企業は、国内に残って生産を続け、輸出する道を選んだ。ここが生産拠点を外国に移転する道を選んだ日本との分水嶺になった。

歴史の偶然だろうか、日本の転換期とドイツの転換期はほぼ同一時期に起きた。

ドイツ人は、国内生産、すなわち「made in Germany ブランド」にこだわり、ドイツから世界に向けて輸出する道を選んだ。そのために、製品の高付加価値・高価格路線へと転換し、外国人が高いお金を払ってでも、どうしても欲しいと言うものを作るという方針を掲げた。

例えばBMW(本社:ミュンヘン)を挙げてみよう。同社はミュンヘン、ライプチヒ、レーゲンスブルグの3カ所に主力工場があり、ここから最大の市場中国に向けて鉄道で輸出している。中国に進出し、生産工場を作っていった日本の自動車メーカーと大きく異なる。 よく商売の方法に2通りあると言われている。すなわち、価格競争を行い低価格で量を販売する路線を追求するか(薄利多売と呼ばれている)、それとも高価格・高付加価値の製品にシフトし、他の製品と差別化を図るか、である。だが、「薄利多売で永らえた企業はない」と言われている。また、日本には創業200年以上の「老舗」と呼ばれる企業が約1300社と世界一である。「日本に多く存在する老舗は、どこも高価格・高付加価値路線で生き残ってきた」とも言われている。日本は、こうした貴重な先人の格言を生かせなかった。

企業がグローバル化したことで、外国人株主が増え、株の配当が増え、日本国内の賃金が抑えられることにもつながっている。

ドイツは、「made in Germany」にあくまでこだわったが、日本は「made in Japan」をあっさりと捨ててしまった。ものづくり日本の「made in Japan」ブランドへのこだわりはこの程度でしかなかった。

日本企業のグローバル化は、中小企業に深刻な影響を与えた。ドイツには系列がないが、日本には系列がある。1990年頃まで大企業は系列の中で、中小企業に図面を与え、部品の共同開発を行うことで中小企業の技術力を高めてきた。だが大企業が海外に進出し、中小企業が国内に取り残されることになったため、大企業と中小企業との共同開発体制が崩れ、中小企業を技術指導する機会がめっきり減ってしまった。すなわち企業のグローバル化は、中小企業の技術進歩を止めてしまったのである。日本は、企業数99.7%の中小企業が産業の土台を担っていると言われていたが、その基盤を根底から崩してしまった。

ドイツは「企業も国も栄える」道を選んだが、日本は「企業は栄え、国は亡びる」道を選んだ。かつて日本経済を支えていた自動車と電機は、企業の連結を見れば、とても儲かっている。だがグローバル化したため、付加価値を生み出す拠点が日本に無くなってしまった。

それでは次に生じる疑問は、なぜ、日本とドイツは、製造企業の行動に、このように180度ともいえる違いが生じたのであろうか。両者とも利益を追求する企業行動原理に大差はないはずである。日本企業が海外投資を増やし、ドイツ企業は輸出する方が「経済合理的」であると判断したからに他ならない。その判断を分けた背景こそが、本稿で指摘したい最大のポイントである。

日本もドイツも、企業は売り上げを増やし、利潤を増やすことを目的に行動している(経済学では、利潤最大化を目指して行動するとされている)。すなわち、各企業は、与えられた環境の下で、売り上げ・利潤を増やす道を探ったところ、日本とドイツで、上記のような違いとなって現れた。

日本国内の企業を取り巻く環境が、「製造業の空洞化」を進めた方が、企業の売り上げ・利潤を増やす道であり、ドイツ国内の企業を取り巻く環境が、「企業の国内投資」を進めた方が、企業の売り上げ・利潤を増やす道になっている。すなわち、日本とドイツでは、企業を取り巻く「投資環境」が違っているのである。

企業の「投資環境」を作るのは、行政・政治の役割である。

日本の地方の行政・政治は、単に工業団地を作って誘致するだけであり、それ以外はなにもしない。工場が来たら、あとは放置である。売り上げ・利益を上げるためのアフターケアを何もしない。

ドイツの地方の行政・政治は、様々なコストが高いドイツで企業活動しても売り上げ・利潤が増えるよう、企業が立地して以降、とても手厚い、様々な支援をしている。例えば、産業クラスター、フラウンホーファー研究機構、部品材料や商品の搬送のための輸送網の整備など産業インフラ、商工会議所や経済振興公社による海外販路開拓、製造工程の生産性を上げるためのデジタル技術の導入(インダストリー4.0)などである。ドイツ人も人間である。ドイツ国内で企業活動し、ドイツ人を雇い、ドイツ語をしゃべって仕事ができるのならそうしたい。

さらに追い打ちをかけたデジタル化への乗り遅れ

筆者は、コロナ前、何度もドイツを訪問し、専門家と意見交換し、ドイツで行われていた国民的議論を調査した。2010年頃、米国のGAFAがドイツに上陸し、ドイツ企業を下請けにして、価値のあるデータを吸い上げ、米国企業のみが大きな利益を得て、ドイツを搾取するのではないかという大きな脅威にドイツは直面した。(日本でこの脅威に対抗しようと考えた人は皆無)

ドイツ人は、ものづくりをしないでデータ処理のみでビッグビジネスを行う米国とは正面から勝負できない、ドイツの強みは「ものづくり」にある、それとデジタル技術を融合することで米国と勝負できないか、と考えた。また、ドイツ経済を支えている中国向け自動車輸出は、いずれ飽和する、その次に輸出可能なドイツが優位性を発揮できるものは何か、とも考えた。そうした議論に多くの人々が参加し、まさに国を挙げて議論を行った。

そうした国民的議論の結果、2013年4月、インダストリー4.0構想を発表した。その内容は、1)製造現場へのデジタル導入により生産性向上、2)製品にデジタル技術を実装化し、新たな付加価値を付けた競争力のある製品を販売、3)デジタル技術を用いた製品販売後のアフターメンテナンス市場を、販売市場に次ぐ巨大市場に創出、である(例:シーメンスのマインドスフィア)。ドイツ政府が巨額の資金を投入し、製造企業のデジタル化を支援することとなった。

ドイツ政府は補助金は出すが、実際に地域の企業のデジタル化を支援しているのは、地方政府である。ドイツ各地に数多く作られた支援機関が、その周辺に立地する企業のデジタル化を支援している。

最大の労働組合IGメタル(IG Metall;Industriegewerkschaft Metall)の「デジタル化はドイツの競争力維持のため不可欠、だが雇用を守るべき」との主張は、政府による「雇用4.0(Work4.0 Arbeiten4.0)」プロジェクトの開始となり、2016年11月、白書(White Paper Work4.0)による提言を受けて、現在、リスキリングを国を挙げて実施している。

一方、日本人は、「目に見える機械」を作るのは得意だった。例えば、自動車、家電、工作機械、半導体製造装置などは世界各国に向けて輸出されている。また、半導体など小さくするのも得意だった。だが、1995年のインターネット元年以降、「目に見えない技術」で勝負する時代に入ってから、日本人は、技術アレルギーを持ち、大きな恐怖感を感じている。変化を望まず、じっと立ち止まっている。「AI怖い」「デジタル分からない」という声を聞く。かつて自動車事故で毎年1万人が死亡していた頃でも「自動車怖い」という声は日本では聞かれなかったが、今、AIによる死亡事故は一度も起きたことはないのに「AI怖い」という声を聞く。日本人の技術アレルギーを何とかしなければならない。日本の若者は、デジタル技術で最新武装した外国企業を相手に、昭和の時代の古い武装で戦わされているのである。(デジタル化への遅れ)

世界のデジタル化は1995年頃から始まっている。ちょうど、日本企業が海外投資を急速に増やし始めた頃と一致する。不幸にも、「海外投資の急増」「デジタル化への遅れ」がほぼ同時期に起きてしまった。約30年前、この2領域で日本がドイツと異なる方向に向かったことが、分水嶺だったのである。

更に追加すれば、ある広告会社で有名大卒の新入女性社員が過労死した件に象徴されるように、日本企業は、内部でしか必要のない作業、企業のパフォーマンスにつながらない作業が膨大にある。例えば、幹部のブリーフ資料に膨大な時間をかけるといった昭和の古い価値観がそのまま残っている。若者のエネルギーはここでも無駄な消費をさせられている。

また、各種アンケートで明らかなように、企業のなかでの人間関係が最も悪いのは日本である。若者は、人間関係にエネルギーの大部分を使う。終業後、飲み屋でストレスを発散して酔っぱらいながら帰宅する光景は日本だけである。日本の職場で人間関係のストレスが溜まりやすいのは、メンバーシップ型人事の弊害であると言われている。人どうしには相性があるにもかかわらず、相性を考えないで人事の都合だけで人を配置するからである。ドイツはジョブ型なので、一定期間のお見合いを経て就職するので、人間関係のストレスはない。

ドイツは、ものづくりが国家を支えている、ものづくりこそが国民を幸福にする基盤であると位置付け、国の仕組み全体が、ものづくりが最高のパワーを発揮できるように作られている。教育(ヂュアルシステム、マイスター制度、職業大学、民間企業出身でないと大学の教官になれない、大学の権限が州にあるなど)についてもしかり。そうした多くの社会システムが複雑にバランスを保ちながら、国全体としてパワーを生み出している。日本は、1つや2つの改革をしても余り意味がない。昭和の価値観を全否定し、これまでの日本社会をひっくり返すような改革をしなければ、失われた30年は止められない。

日本が「失われた30年」から脱却するための提言

図2:都市部と地方部の国全体の経済成長の寄与度(イメージ)

日本とドイツの比較

日本は大都会、すなわち東京、名古屋、大阪、福岡などは高い経済成長を示している。特に、東京3区(中央区、千代田区、港区)だけ見れば素晴らしい経済パフォーマンスであろう。だが、日本は広大な地方部を抱え、日本経済の足を引っ張っている。プラス成長の大都会とマイナス成長の地方部を合算して過去30年間ほとんど成長しない経済構造となっている。一方、ドイツは地方部もプラスの成長を示している。ミュンヘンやデュッセルドルフといった大都市が経済成長するのは当たり前だが、地方部にも強い経済力を持つエリアが広がっている。また全体的には経済状況が厳しい旧東独の中にも強い経済力を持つ地域が点在する。一国の経済力は、全地域の経済力の合計なので、日本とドイツの経済力の差は、地方部の経済力の差であると言ってよい。これが日本とドイツの経済構造の決定的な違いである(図2)。