2025.4.25

避難訓練

2025年5月21日年2回の避難訓練を実施しました。

消火訓練

正しい消火器の使い方

1.消火器を障害物にぶつけたりしないよう注意しながら、火災の起きている場所近くの消火に安全な場所まで運びます。

※あまり離れすぎていると、火への放射前に薬剤が尽きてしまいます。概ね7~8m手前を目安とします。

2.黄色の安全ピンを引き抜きます。

3.ホースを外し、ホースの先端を持って火元に向けます。

※ホースの途中を持つと、放射の圧力などからねらいが定まらず、的確に放射できない恐れがあります。

出火している的に命中

4.レバーを強く握って放射します。

※消火器が重い場合、消火器を置いたままレバーを握って放射する方法もあります。

5.火の根元をねらい、手前からほうきで掃くように薬剤を放射します。

※自分の身を守りつつ効果的に放射するために、風上から放射します。室内で放射する場合は、出入り口を背にして逃げ道を確保します。

ALSOKの防災コラム

消火器は火災が発生した場合の初期消火に欠かせないアイテムです。火災は適切な方法で初期消火を行うことで被害を最小限に抑えられます。初期消火のためには、消火器を設置しておくことと、正しい使い方を知っておくことが大切です

消火器の種類と特徴

消火器は次の3つに大きく分けられ、「火災の種類」によって適応した消火器が異なります。

粉末系消火器

水系消火器

ガス系消火器

火災には、木材や紙などが燃える「普通火災(A火災)」、油などが燃える「油火災(B火災)」、電気設備などが燃える「電気火災(C火災)」があり、発生しやすい火災に応じて消火器を選ぶことが大切です。それぞれの消火器の特徴について確認しておきましょう。

粉末系消火器

粉末系消火器の特徴は、炎の抑制効果が高いため素早い消火活動ができることです。A火災、B火災、C火災のどれに対しても効果を発揮してくれる、というメリットもあります。

ただし、粉末消火器には浸透性がないため、燃えている物によっては一度消えても再燃する可能性があります。また放射時間が比較的短いため、炎を的確に狙って使用することが重要です。

屋内で使用する際は、粉末消火器が視界を悪くすることがあるため、避難路を背にした状態で消火活動を行うようにしましょう。屋外では、風上から消火することで効果的に火を消すことができます。

水系消火器

水系消火器の特徴は、浸透性があるため再燃を防止できることです。冷却効果も高く、放射時間も長めであるため、安心して消火活動を行えます。

水系消火器はさらに細かく分類され、強化液消火器、中性強化液消火器、機械泡消火器などがあります。強化液消火器や中性強化液消火器は、さまざまな火災に対して効果を発揮します。特に天ぷら油や繊維類による火災に効果的なため、家庭用として最適な消火器といえるでしょう。

消火器を使用する際は火元に近づきすぎないようにしましょう。放射の勢いで油が飛散し、火傷をするおそれがあります。火元から2メートル前後離れたところから放射し、鍋の中に消火剤が入るように操作しましょう。

ガス系消火器

ガス系消火器の特徴は、二酸化炭素による窒息効果を利用して素早く消火できることです。消火薬剤が水や粉末ではなくガスであるため、精密機器や電気設備による火災に対しても使用でき、汚損しないという利点があります。ただし、木材や紙などが燃えるA火災に対しては効果が薄いため注意しましょう。

また、二酸化炭素という特性上、室内で使用する際は二酸化炭素中毒への注意が必要です。

火災が起きたらすぐに消火できるように、消火器を設置しておくだけでなく、使い方を知っておくことも大切です。ここでは、消火器の使い方を4ステップでわかりやすく解説しますので参考にしてください。

① 消火器のレバーの下側を持って運ぶ

火災を発見したら、すぐに初期消火を始めましょう。消火器を持って火元の近くまで移動します。消火器を運ぶ際は、消火剤を噴射してしまわないように、レバーの下側を持ちましょう。

火元に近づくときは、できるだけ姿勢を低くして、炎や煙を避けながら焦らずゆっくりと近づくことも大切です。室内の火災の場合は、逃げやすいよう出口に背を向けて消火します。屋外の火災の場合は、風上から噴射するように注意しましょう。

② 消火器の安全栓を引き抜く

火元にある程度近づいたら、消火器の上部に付いている黄色い安全栓を引き抜きます。火元からの距離は、炎の高さの2〜3倍を目安としましょう。住宅用消火器の場合、放射距離は2メートル程度であるため、あまり離れると効果がありません。

③ 消火器のホースをはずして火元へ向ける

安全栓を抜いたら、消火器のホースをはずして火元に向けます。炎の上部ではなく、火元に向けるのがポイントです。噴射したときに、勢いでホースの向きが変わらないよう、先端をしっかりと持ちましょう。

④ 消火器のレバーを強く握って噴射する

ここまでの準備ができたら、消火器のレバーを強く握って消火剤を噴射しましょう。住宅用消火器の場合、放射時間は10〜15秒程度です。火元を狙って一気に消すイメージで噴射しましょう。

ALSOK防災訓練コラム

防災訓練とは?

防災訓練とは、いつ発生するか予期できない災害に備えて、知識や技能を学ぶ訓練全般を指します。さまざまな自然災害が発生した場合を想定し、迅速かつ安全に適切な行動を取れるよう、防災に関する知識や避難経路を学びます。防災訓練は、企業や学校のほか、地域のイベントなどで取り組まれています。

総務省消防庁の調査によると、令和4年度(2022年)に全国の市町村主催で約7400回、都道府県主催では約900回の防災訓練が実施されていました。

防災訓練の目的

内閣府の総合防災訓練大綱によると、防災訓練の目的は「防災関係機関の災害発生時の応急対策に関する準備の検証・確認と国民に対する防災意識の高揚」としています。自然災害は何の予兆もなく突然発生し、誰しもが被害に遭う可能性があるものです。住民一人ひとりが自分の身の安全を守るためにも、防災訓練を通じて防災に関する意識を高め、正しい知識や行動を身に着けておく必要があります。

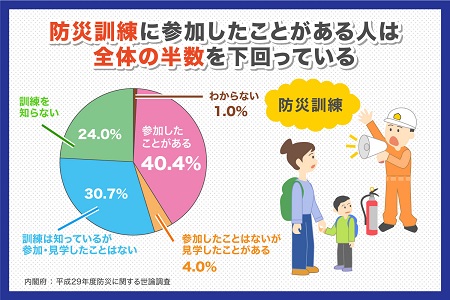

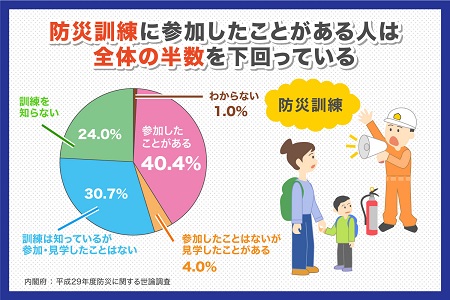

防災訓練はなぜ必要

内閣府の「令和4年度 防災に関する世論調査」によると、防災訓練に「参加したことがある」と回答した人の割合は、全体の半数を下回る約43.6%でした。一方で、「参加や見学したことはない」人は37.5%、「防災訓練が行われていることを知らなかった」人は12.6%で、あわせて50.1%と全体の半数以上の方が防災訓練に参加・見学したことがない状況です。

防災訓練は自然災害への備えとなるだけでなく、地域防災力を高めたり、企業・法人にとってはBCP対策ともなる欠かせない取り組みです。ここでは、防災訓練を定期的に行うことの重要性を解説します。

理由1:自然災害が多い日本では平時の備えが欠かせないから

日本は自然災害の発生件数が多い国です。たとえば、日本列島は台風をはじめとした熱帯低気圧の通り道になっており、2014年から2023年までの10年間の台風の発生数は248個、日本への接近数は115個、そのうち37個が日本に上陸しています。

また、日本は地震大国でもあります。2011年から2022年にかけての12年間で、全世界で発生したマグニチュード6以上の地震のうち、約17%にあたる291回が日本で起きています。

今後も、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震のリスクが指摘されており、地震・津波といった自然災害への備えは欠かせません。

こうした自然災害を想定して、保存食や衣類、携帯トイレをはじめとした防災用品の確保や、ハザードマップを活用した避難経路のチェックをしたり、定期的に防災訓練を行い、迅速な行動がとれるよう防災意識を養う必要があります。

理由2:地域単位での協力が必要になるから

防災・減災対策をするうえで、地域単位での協力は不可欠です。自助・共助の意識を地域コミュニティに根付かせて地域防災力を向上させることが、自然災害から多くの命を守ることにつながります。

実際に、1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災(兵庫県南部地震)では、人命救助の主体は消防・警察・自衛隊による「公助」よりも、家族や近隣住民を中心とした「自助・共助」が中心でした。

災害時に生き埋めになった人のうち、およそ77.1%にあたる約27000人が近隣住民等による救出だったため、地域単位での迅速な初動対応が人的被害を減らすために必要なことがわかっています。

防災訓練の目的の1つは、「自分たちのまちは自分たちで守る」というスローガンに基づき、自助・共助の意識を醸成することです。多くの方が防災訓練に参加することで、安心・安全な生活を守ることにつながります。

理由3:企業にとってはBCPを策定するために必要になるから

自然災害が発生した場合や、テロ行為などに遭った場合に、事業や企業資産、従業員への損害を最小限にするためには日頃から防災訓練を行い、緊急時の初動対応をマニュアル化しておく必要があります。令和3年度時点で、なんらかのBCP(事業継続体制)を策定済みの企業の割合は、大企業で約71%、中堅企業で約40%でした。

社内訓練を行うことが困難でも、地方自治体の防災訓練に参加し、防災能力の維持向上に努めることも可能です。企業や法人にとっても、BCPを策定するために防災訓練の実施が必要といえます。

一覧に戻る

消火訓練

正しい消火器の使い方

1.消火器を障害物にぶつけたりしないよう注意しながら、火災の起きている場所近くの消火に安全な場所まで運びます。

※あまり離れすぎていると、火への放射前に薬剤が尽きてしまいます。概ね7~8m手前を目安とします。

2.黄色の安全ピンを引き抜きます。

3.ホースを外し、ホースの先端を持って火元に向けます。

※ホースの途中を持つと、放射の圧力などからねらいが定まらず、的確に放射できない恐れがあります。

出火している的に命中

4.レバーを強く握って放射します。

※消火器が重い場合、消火器を置いたままレバーを握って放射する方法もあります。

5.火の根元をねらい、手前からほうきで掃くように薬剤を放射します。

※自分の身を守りつつ効果的に放射するために、風上から放射します。室内で放射する場合は、出入り口を背にして逃げ道を確保します。

ALSOKの防災コラム

消火器は火災が発生した場合の初期消火に欠かせないアイテムです。火災は適切な方法で初期消火を行うことで被害を最小限に抑えられます。初期消火のためには、消火器を設置しておくことと、正しい使い方を知っておくことが大切です

消火器の種類と特徴

消火器は次の3つに大きく分けられ、「火災の種類」によって適応した消火器が異なります。

粉末系消火器

水系消火器

ガス系消火器

火災には、木材や紙などが燃える「普通火災(A火災)」、油などが燃える「油火災(B火災)」、電気設備などが燃える「電気火災(C火災)」があり、発生しやすい火災に応じて消火器を選ぶことが大切です。それぞれの消火器の特徴について確認しておきましょう。

粉末系消火器

粉末系消火器の特徴は、炎の抑制効果が高いため素早い消火活動ができることです。A火災、B火災、C火災のどれに対しても効果を発揮してくれる、というメリットもあります。

ただし、粉末消火器には浸透性がないため、燃えている物によっては一度消えても再燃する可能性があります。また放射時間が比較的短いため、炎を的確に狙って使用することが重要です。

屋内で使用する際は、粉末消火器が視界を悪くすることがあるため、避難路を背にした状態で消火活動を行うようにしましょう。屋外では、風上から消火することで効果的に火を消すことができます。

水系消火器

水系消火器の特徴は、浸透性があるため再燃を防止できることです。冷却効果も高く、放射時間も長めであるため、安心して消火活動を行えます。

水系消火器はさらに細かく分類され、強化液消火器、中性強化液消火器、機械泡消火器などがあります。強化液消火器や中性強化液消火器は、さまざまな火災に対して効果を発揮します。特に天ぷら油や繊維類による火災に効果的なため、家庭用として最適な消火器といえるでしょう。

消火器を使用する際は火元に近づきすぎないようにしましょう。放射の勢いで油が飛散し、火傷をするおそれがあります。火元から2メートル前後離れたところから放射し、鍋の中に消火剤が入るように操作しましょう。

ガス系消火器

ガス系消火器の特徴は、二酸化炭素による窒息効果を利用して素早く消火できることです。消火薬剤が水や粉末ではなくガスであるため、精密機器や電気設備による火災に対しても使用でき、汚損しないという利点があります。ただし、木材や紙などが燃えるA火災に対しては効果が薄いため注意しましょう。

また、二酸化炭素という特性上、室内で使用する際は二酸化炭素中毒への注意が必要です。

火災が起きたらすぐに消火できるように、消火器を設置しておくだけでなく、使い方を知っておくことも大切です。ここでは、消火器の使い方を4ステップでわかりやすく解説しますので参考にしてください。

① 消火器のレバーの下側を持って運ぶ

火災を発見したら、すぐに初期消火を始めましょう。消火器を持って火元の近くまで移動します。消火器を運ぶ際は、消火剤を噴射してしまわないように、レバーの下側を持ちましょう。

火元に近づくときは、できるだけ姿勢を低くして、炎や煙を避けながら焦らずゆっくりと近づくことも大切です。室内の火災の場合は、逃げやすいよう出口に背を向けて消火します。屋外の火災の場合は、風上から噴射するように注意しましょう。

② 消火器の安全栓を引き抜く

火元にある程度近づいたら、消火器の上部に付いている黄色い安全栓を引き抜きます。火元からの距離は、炎の高さの2〜3倍を目安としましょう。住宅用消火器の場合、放射距離は2メートル程度であるため、あまり離れると効果がありません。

③ 消火器のホースをはずして火元へ向ける

安全栓を抜いたら、消火器のホースをはずして火元に向けます。炎の上部ではなく、火元に向けるのがポイントです。噴射したときに、勢いでホースの向きが変わらないよう、先端をしっかりと持ちましょう。

④ 消火器のレバーを強く握って噴射する

ここまでの準備ができたら、消火器のレバーを強く握って消火剤を噴射しましょう。住宅用消火器の場合、放射時間は10〜15秒程度です。火元を狙って一気に消すイメージで噴射しましょう。

ALSOK防災訓練コラム

防災訓練とは?

防災訓練とは、いつ発生するか予期できない災害に備えて、知識や技能を学ぶ訓練全般を指します。さまざまな自然災害が発生した場合を想定し、迅速かつ安全に適切な行動を取れるよう、防災に関する知識や避難経路を学びます。防災訓練は、企業や学校のほか、地域のイベントなどで取り組まれています。

総務省消防庁の調査によると、令和4年度(2022年)に全国の市町村主催で約7400回、都道府県主催では約900回の防災訓練が実施されていました。

防災訓練の目的

内閣府の総合防災訓練大綱によると、防災訓練の目的は「防災関係機関の災害発生時の応急対策に関する準備の検証・確認と国民に対する防災意識の高揚」としています。自然災害は何の予兆もなく突然発生し、誰しもが被害に遭う可能性があるものです。住民一人ひとりが自分の身の安全を守るためにも、防災訓練を通じて防災に関する意識を高め、正しい知識や行動を身に着けておく必要があります。

防災訓練はなぜ必要

内閣府の「令和4年度 防災に関する世論調査」によると、防災訓練に「参加したことがある」と回答した人の割合は、全体の半数を下回る約43.6%でした。一方で、「参加や見学したことはない」人は37.5%、「防災訓練が行われていることを知らなかった」人は12.6%で、あわせて50.1%と全体の半数以上の方が防災訓練に参加・見学したことがない状況です。

防災訓練は自然災害への備えとなるだけでなく、地域防災力を高めたり、企業・法人にとってはBCP対策ともなる欠かせない取り組みです。ここでは、防災訓練を定期的に行うことの重要性を解説します。

理由1:自然災害が多い日本では平時の備えが欠かせないから

日本は自然災害の発生件数が多い国です。たとえば、日本列島は台風をはじめとした熱帯低気圧の通り道になっており、2014年から2023年までの10年間の台風の発生数は248個、日本への接近数は115個、そのうち37個が日本に上陸しています。

また、日本は地震大国でもあります。2011年から2022年にかけての12年間で、全世界で発生したマグニチュード6以上の地震のうち、約17%にあたる291回が日本で起きています。

今後も、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震のリスクが指摘されており、地震・津波といった自然災害への備えは欠かせません。

こうした自然災害を想定して、保存食や衣類、携帯トイレをはじめとした防災用品の確保や、ハザードマップを活用した避難経路のチェックをしたり、定期的に防災訓練を行い、迅速な行動がとれるよう防災意識を養う必要があります。

理由2:地域単位での協力が必要になるから

防災・減災対策をするうえで、地域単位での協力は不可欠です。自助・共助の意識を地域コミュニティに根付かせて地域防災力を向上させることが、自然災害から多くの命を守ることにつながります。

実際に、1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災(兵庫県南部地震)では、人命救助の主体は消防・警察・自衛隊による「公助」よりも、家族や近隣住民を中心とした「自助・共助」が中心でした。

災害時に生き埋めになった人のうち、およそ77.1%にあたる約27000人が近隣住民等による救出だったため、地域単位での迅速な初動対応が人的被害を減らすために必要なことがわかっています。

防災訓練の目的の1つは、「自分たちのまちは自分たちで守る」というスローガンに基づき、自助・共助の意識を醸成することです。多くの方が防災訓練に参加することで、安心・安全な生活を守ることにつながります。

理由3:企業にとってはBCPを策定するために必要になるから

自然災害が発生した場合や、テロ行為などに遭った場合に、事業や企業資産、従業員への損害を最小限にするためには日頃から防災訓練を行い、緊急時の初動対応をマニュアル化しておく必要があります。令和3年度時点で、なんらかのBCP(事業継続体制)を策定済みの企業の割合は、大企業で約71%、中堅企業で約40%でした。

社内訓練を行うことが困難でも、地方自治体の防災訓練に参加し、防災能力の維持向上に努めることも可能です。企業や法人にとっても、BCPを策定するために防災訓練の実施が必要といえます。